丰田混动体验升级,转投比亚迪后车主惊呼,两者差距竟如此显著!

哈哈,这确实是一个非常普遍且真实的体验。很多开了丰田混动(THS系统)之后再开比亚迪混动(DM-i/DM-p系统)的车主,都会有类似的感叹:“差距太大了!” 这种“差距”主要体现在以下几个方面:

1. "动力感受和响应速度:"

"丰田THS:" 动力输出相对平顺、线性,加速感觉比较“温柔”和“从容”,尤其是在中低速行驶时。电机介入通常比较柔和,高速再加速时,动力储备是有的,但可能不会给你带来那种“推背感”。

"比亚迪DM-i:" 以“平顺”著称,但在需要急加速时,动力响应非常迅速,深踩油门会有明显的加速感,电机扭矩输出直接,给人更强的动力信心。高速再加速时,通常表现更强劲。

"比亚迪DM-p:" 则更强调性能,加速感受更直接、更有力,尤其是在中后段加速,动力爆发力更强,驾驶乐趣会更高。

"车主感叹点:" 习惯了THS的平顺后,再开DM-i或DM-p,那种即时的动力反馈和更强的加速感会让人感觉“动力更直接”、“更有劲儿”、“开起来更有信心”。

2. "能量回收逻辑和体感:"

"丰田THS:" 能量回收通常比较温和,下坡或

相关内容:

开比亚迪秦PLUSDM-i的那天,我才知道,混动车早就不是省油那么简单了。

120公里时速下,油耗4.2升,比开了五年卡罗拉双擎的5.8升低了近30%。

这不是偶然,是技术路线的彻底转向。

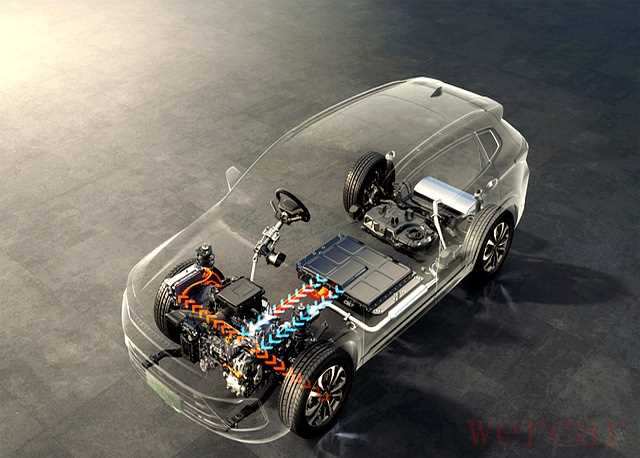

丰田的混动,是发动机和电机互相配合,发动机在高速时直接驱动车轮,电机辅助。

比亚迪的DM-i,是发动机只负责发电,车轮全程靠电机驱动。

听起来像电动车,其实更像一个带油箱的电动机。

这种设计,让高速时发动机不必频繁启停,也不用在高转速下拼命输出,效率自然高。

省油不是靠“省着用”,是靠“换着用”。

仪表盘上跳动的不是转速,是功率。

轻踩油门,电机立刻响应,推背感不是来自发动机的轰鸣,而是电流瞬间释放的力量。

这和丰田那种“慢慢来,别急”的温吞感完全不同。

比亚迪的设计目标很清楚:让人忘记这是油车。

它要你习惯的是电动车的节奏——起步快、安静、响应直接。

它不是在优化燃油效率,它是在重新定义驾驶体验。

你开的不是车,是一套被油箱供电的电动系统。

车里那块15.6寸的旋转屏,不是为了好看。

它背后是比亚迪把手机生态搬进了车里。

语音控制、远程启动、手机控空调,这些功能不是锦上添花,是把车从“交通工具”变成“生活终端”。

丰田还在用物理按键,是因为它的用户不需要这些。

它的用户要的是“别出问题”。

比亚迪的用户,要的是“别落后”。

一个在延续传统,一个在重建规则。

可你真以为比亚迪赢了?

寒冬里,纯电续航缩水40%,暖风一开,电量掉得比油表还快。

这不是技术缺陷,是设计取舍。

比亚迪把电池容量压得紧,成本低,效率高,但牺牲了极端环境下的稳定性。

丰田的混动,哪怕零下二十度,照样能跑。

它的发动机随时能热车,能供暖,能发电,电池只是辅助。

它不追求极致的电驱体验,它追求的是“你出门,车就听话”。

维修师傅说,比亚迪电池过保后,换一块够买辆五菱宏光。

这话听着刺耳,但没人敢否认。

比亚迪用的是磷酸铁锂,寿命长,安全性高,但成本低,结构紧凑,一旦出问题,更换费用高得吓人。

丰田的镍氢电池,能量密度低,体积大,但二十年前的普锐斯到现在还能跑,维修点遍地都是,配件便宜得像菜市场萝卜。

这不是谁更先进,是谁更懂中国人的顾虑——车不能坏,坏了得修得起。

你选比亚迪,是选了未来,但你得接受:未来可能要你多掏钱。

你选丰田,是选了安稳,但你得忍着:那车连导航都得用手机连。

一个要你为科技付费,一个要你为时间付费。

你开比亚迪,每天省下的油钱,可能十年后被一块电池吃掉。

你开丰田,省下的维修费,可能让你错过手机遥控开门的便利。

这不是车的战争,是生活方式的对撞。

比亚迪想让你的生活更智能,更自由,但它不保证你永远不用操心。

丰田想让你的生活更简单,更踏实,但它不关心你有没有语音助手叫你起床。

一个在推你往前走,一个在拽你别摔着。

有人会说,比亚迪是新势力,丰田是老古董。

可老古董能活三十年,不是靠运气,是靠没人敢赌它坏。

新势力能三年卖爆百万台,也不是靠噱头,是靠年轻人愿意为“不一样”买单。

你真以为车主在比较油耗和屏幕大小?

不是。

他在比较:我明天早上出门,车会不会不听话?

我十年后,修车会不会掏空积蓄?

我老婆会不会嫌车里太老土?

我儿子会不会觉得我落伍?

你选车,不是选参数,是选你老了以后,能不能不被时代甩下。

可问题是,你愿意为“不被甩下”多花多少钱?

你愿意为“省心”放弃“智能”,还是为“智能”赌上“未来”?

你选的,到底是车,还是你自己的人生答案?