奇瑞超48%增长,长城41.5%攀升,中国发动机热效率领跑全球,是实力展现还是营销手段?

这是一个很好的问题,涉及到技术实力和市场营销策略的结合。我们来分析一下奇瑞和长城的发动机热效率数据:

1. "数据来源和背景":

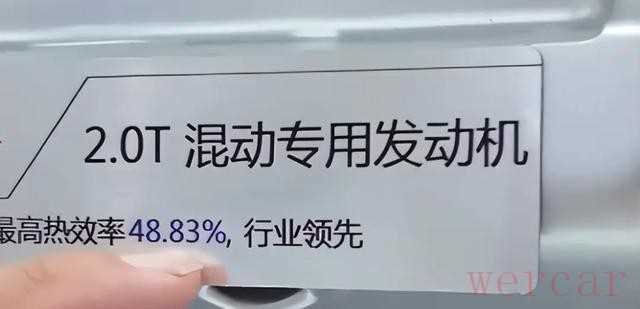

奇瑞宣称其发动机热效率达到了 "48%"。这个数据通常指的是"指示热效率"(Indicated Thermal Efficiency),它是衡量发动机理论热效率的一个指标,排除了摩擦损失。奇瑞的这个数据是在2022年北京国际车展上首次披露的,当时引起了广泛关注。

长城宣称其发动机热效率达到了 "41.5%"。这个数据通常指的是"净热效率"(Net Thermal Efficiency),是考虑了实际发动机运行中的各项损失(如摩擦、泵气损失等)后的实际热效率,是汽车行业内更常用和更具参考价值的数据标准。

2. "全球对比":

"理论极限":目前汽油发动机的理论热效率极限大约在40%-42%左右(根据卡诺定理计算)。要突破这个极限需要非常先进的技术,例如预燃室、可变气门正时/升程、先进燃烧方式(如阿特金森/米勒循环的优化)、低摩擦技术等。

"行业标杆":丰田的阿特金森循环发动机长期被认为是量产车中的标杆,其热效率普遍在40%-41%左右。一些非常先进的发动机,如戴姆勒的米勒循环

相关内容:

最近车圈的数字游戏,真是让人眼花缭乱。

一边是奇瑞高喊“发动机热效率突破48%”,号称全球第一,听得人热血沸腾!另一边,长城的老总魏建军却很实在地泼了盆冷水,说“我们最多也就41。5%,做不到48%”。这下可热闹了,一个是技术狂人,一个是行业大佬,到底谁在说真话,谁又在玩营销?咱们国产发动机,到底是真牛,还是吹牛?

这事儿,还真不能简单地用对错来分。这两家说的,可能都是实话,但他们说的,压根就不是一回事儿。这里面的门道,藏得可深了。

刺破云霄的48%

先说说奇瑞这个48%,到底是个什么概念?简单粗暴点理解,就是你加100块钱的油,有48块钱的能量,变成了让你车子往前跑的动力。剩下的52块,就变成热量啥的浪费掉了。这个数字,在以前是想都不敢想的。要知道,市面上绝大多数发动机,能有个40%出头就相当不错了。

奇瑞为了这个数字,可是下了血本。据说砸了30多亿,五百多个工程师埋头苦干,搞出了一堆专利。什么超高膨胀比、什么绝热涂层技术,听着就玄乎。效果也确实吓人,他们那台风云A8,一箱油从北京开到广州,还绰绰有余,这在燃油车时代简直是天方夜谭。

> “奇瑞这个48%,是专门为混动车‘量身定做’的,它让发动机只在自己最高效、最舒服的状态下干活,要么就休息,所以能刷出惊人的数据。”

你看,关键点来了。这个发动机,主要是给混动车用的,包括插电混动和增程式。在这些车上,发动机不再是唯一的苦力,很多时候它只负责发电,或者在最省油的那个速度区间才出来干活。脏活累活,比如起步、堵车、急加速,都交给电动机了。发动机被伺候得舒舒服服,自然能拿出最好的表现。

魏建军的41。5%实话

再来看长城的魏建军。他为啥说自己做不到48%?是长城技术不行吗?当然不是。长城能搞出国内排量最大的V8发动机,技术底蕴在那摆着呢。魏建军说的41。5%,更像是传统燃油发动机在各种路况下,一个综合、实在的效率表现。

传统发动机那可就惨了,它得十八般武艺样样精通。从怠速等人,到市区龟速挪动,再到高速上撒欢狂奔,所有活儿都得它自己扛。这就好比一个人,你让他只做自己最擅长的一件事,他能做到99分。但你要让他什么都干,扫地、做饭、修电脑、写报告,那他每项可能就只有70分了,平均下来就没那么好看了。

> “长城说的41。5%,更像是一个‘全能选手’在所有项目上的平均分,它代表了发动机在各种复杂工况下的真实能力,这和实验室里的‘偏科状元’是两码事。”

魏建军的“做不到”,不是认怂,而是一种工程师的严谨和坦诚。他强调的是全工况下的硬实力,而奇瑞展示的是特定工况下的极限突破。两者说的,根本就不是一个频道的事。

日本车企都看傻了?

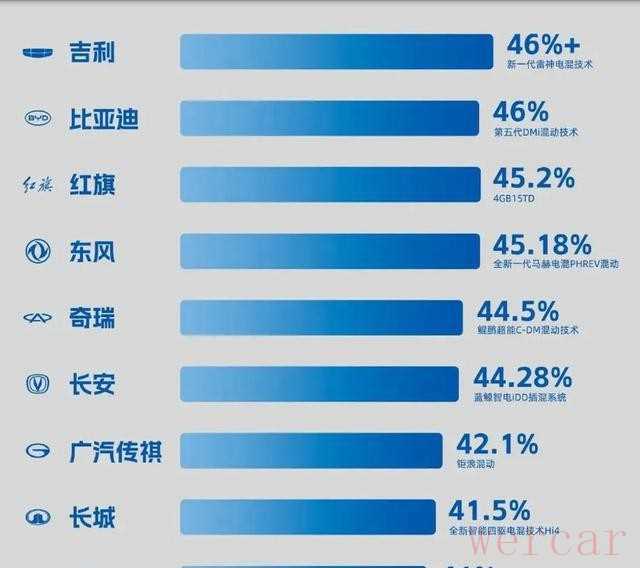

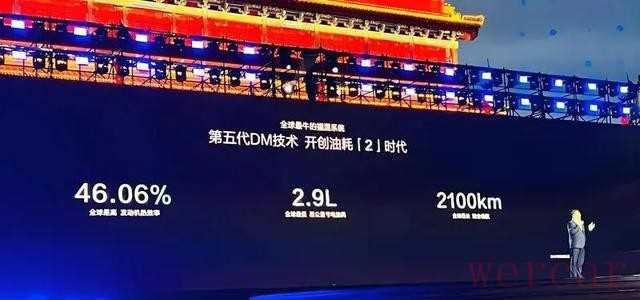

最有意思的是海外的反应,特别是日本车企。想当年,丰田、本田的发动机技术,那可是神一般的存在,热效率一直是他们的骄傲。丰田混动那么多年,热效率也就卡在41%左右。现在好了,中国的吉利、比亚迪都干到了46%,奇瑞更是直接冲到了48%。

这下,老师傅也坐不住了。日本媒体直接惊呼,说中国发动机技术已经接近世界最高水平。丰田,这个曾经的技术输出方,现在反过来考虑在自己的混动车上,用上中国伙伴的发动机。日产更是直接,准备上市的新混动车,明说了就用中国的技术。

他们嘴上也有些不服气。有人质疑咱们的测试标准是不是在实验室里“作弊”了。马自达就说,你们这个是专为混动优化的,我们追求的是全工况下的高效。话虽这么说,但身体却很诚实,一个个都开始加速研发,生怕被甩下。

> “别管是实验室数据还是实际路况,能让丰田、日产这些老牌巨头紧张,甚至回头求合作,这本身就说明我们的发动机技术,是真的站起来了。”

这已经不是简单的参数对比了,这是实实在在的市场地位的改变。以前是我们想方设法学人家的技术,现在轮到他们来研究我们、学习我们了。

数字背后,我们该看什么?

那么,回到最初的问题。这到底是全球最强,还是营销噱头?我觉得,都不是。它既不是一个可以包打天下的“最强”,也不是一个虚无缥缈的“噱头”。

> “我们没必要纠结于一个数字谁高谁低,更应该看到的是,我们的车企敢于在发动机这个‘心脏’领域,和世界顶级高手掰手腕,并且还掰赢了几个回合。”

这背后,是中国汽车工业整体的进步。我们不仅在新能源的“三电”系统上实现了弯道超车,在传统燃油车的核心技术上,也开始补齐短板,甚至实现了反超。无论是奇瑞的极限突破,还是长城的稳扎稳打,都代表着我们自己的技术路线和自信。

消费者也不用被这些数字绕晕。你看车的时候,别光盯着那个最高热效率。不如去实际开一开,看它在日常通勤、高速巡航、堵车蠕行的时候,油耗到底怎么样,开起来顺不顺。最终的驾驶体验,才是最真实的。

这场关于热效率的讨论,其实挺好的。它让更多人关注到了汽车最核心的技术,也让我们看到了国产品牌的努力和底气。以前我们总觉得外国的月亮圆,现在,咱们头顶的这片天,也开始亮得让人心潮澎湃了。至于那些数字,就让它们成为工程师们继续前进的动力吧,我们普通人,只需要享受技术进步带来的好产品就行了。