大沈阳岁月钩沉,探寻历史记忆中的城市变迁

“大沈阳岁月钩沉”这个标题本身就充满了历史的厚重感和对过往时光的追溯意味。它暗示着要深入挖掘沈阳这座城市悠久而复杂的过去,从历史的尘埃中打捞那些被遗忘或被淡忘的片段、记忆和故事。

如果以此为题,可以探讨和涵盖的方面可能包括:

1. "历史沿革与城市变迁:"

从古沈城(如柳条边外卫)到盛京(清朝初期首都),再到近代开埠、奉天市时期,沈阳的城市格局、重要地标(如张氏帅府、盛京皇城、老工业基地的工厂区)的兴衰更迭。

城市功能的演变,从军事重镇、商业中心到工业心脏、现代都市。

2. "重大历史事件与人物:"

清朝在沈阳的历史印记,如故宫、东三省总督府等。

近代史上的重要节点,如“九一八事变”的发生地、伪满洲国的建立与覆灭(以张氏父子为代表的统治集团)。

抗日战争和解放战争时期沈阳的战斗与变迁。

建国后作为国家重工业基地的辉煌与挑战,如“共和国长子”的称号来源、重要工业成就(如飞机、坦克、机床)。

改革开放后经济转型

相关内容:

原创 宋昊鹏 张黎明 公怀之号

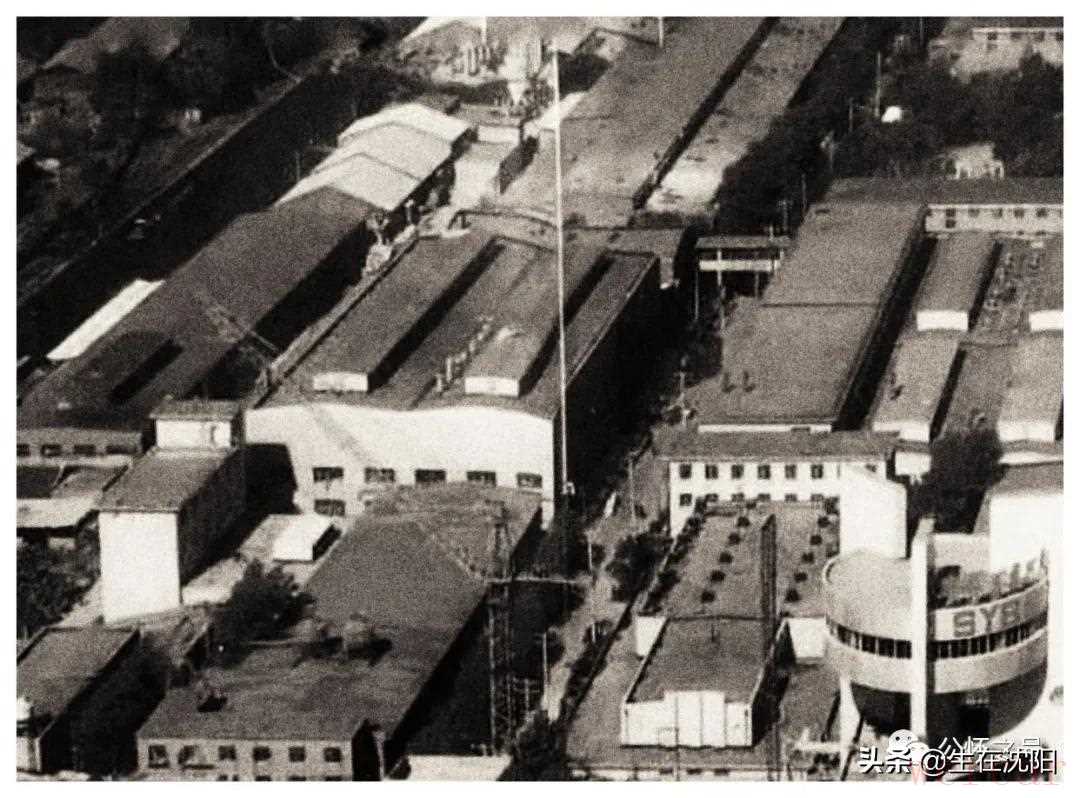

在北二中路与保工北街交汇处的西南角,也就是历史上日本关东军奉天陆军粮秣厂(第一粮库)的南侧有一片区域,这就是满洲汤浅电池株式会社,后来叫沈阳蓄电池厂。

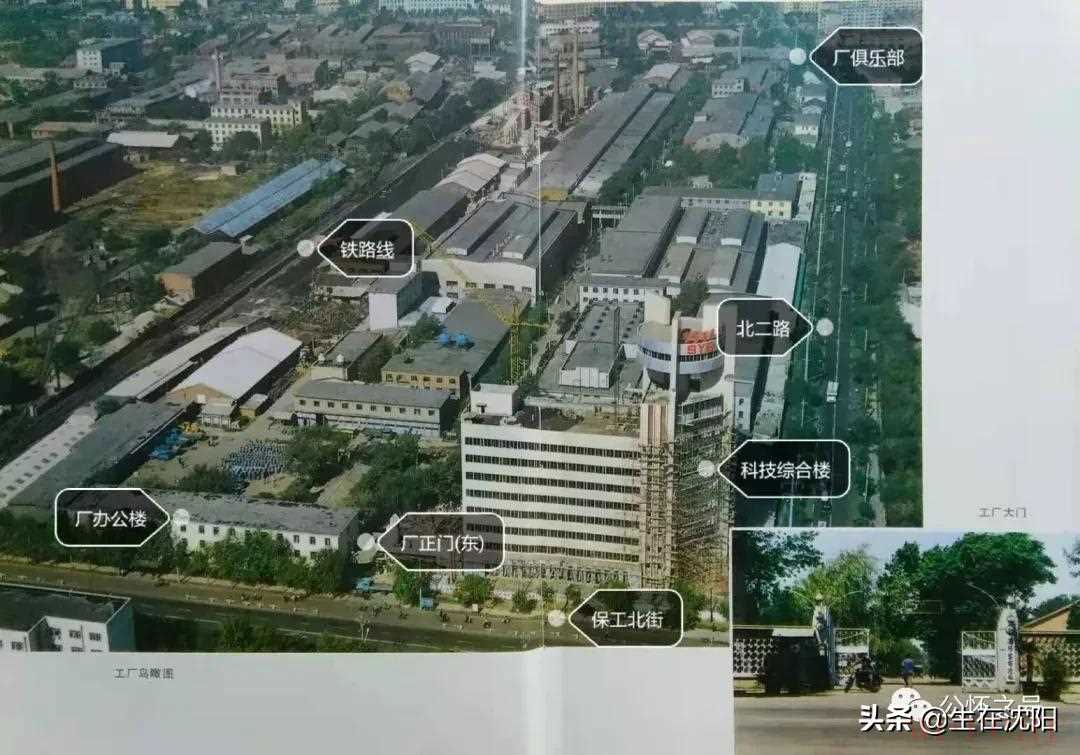

——这是沈阳蓄电池厂标志性建筑综合楼。

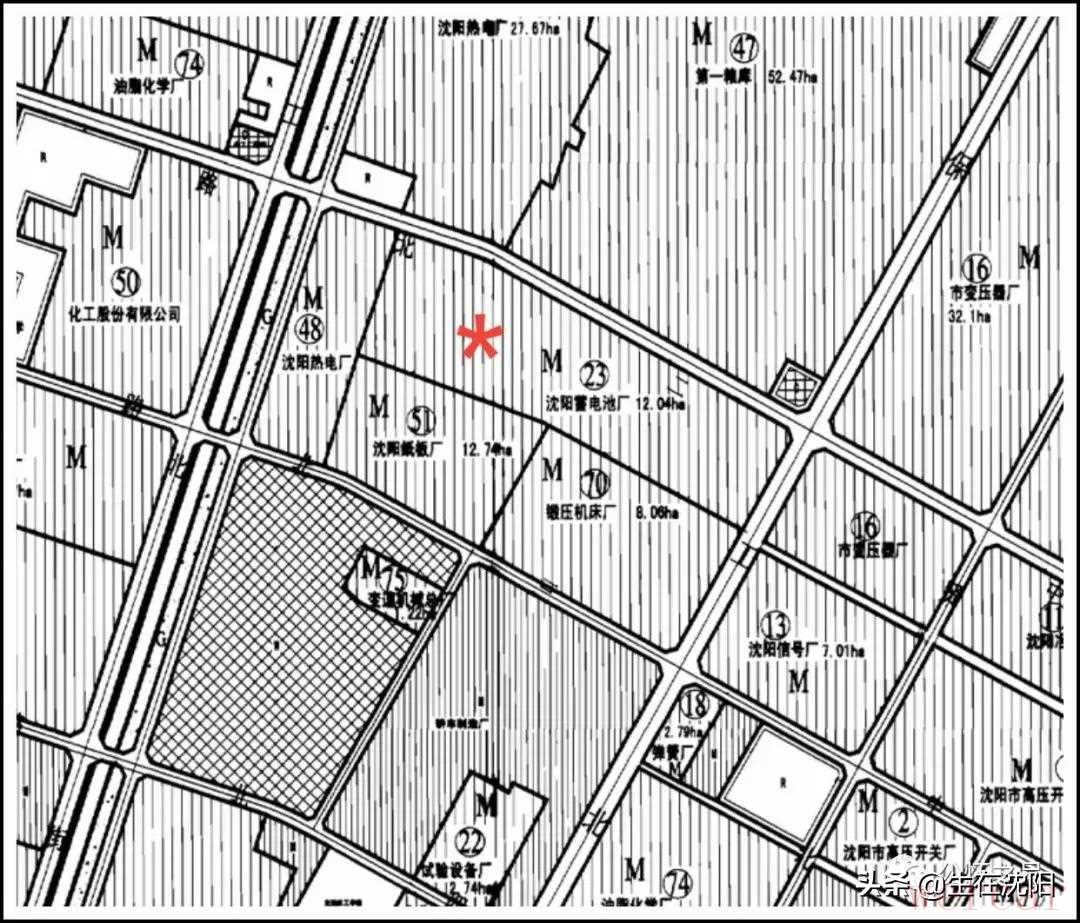

——下图“*”处的区域内,就是沈阳蓄电池厂的地理占位。

满洲汤浅电池株式会社是日本大阪汤浅电池株式会社投资创办于1939年1月26日,当年3月15日投产。主要生产耐寒干电池。最初公称资本60万元,实缴15万元,1948年8月全额交齐。1943年分别增资到300万元,1944年12月再次增资分别达到600万元。这一年实际使用资金1117万元。1940年建设蓄电池厂,1942年投产。1944年把干电池厂迁到牡丹江市。

——下图为沈阳蓄电池厂区位图(李学增绘),

这个工厂,1941年职工人数228人,1942年职工人数292人,1943年职工人数为366人。1944年生产能力为干电池172.7万个,蓄电池60000个,极板624000片。

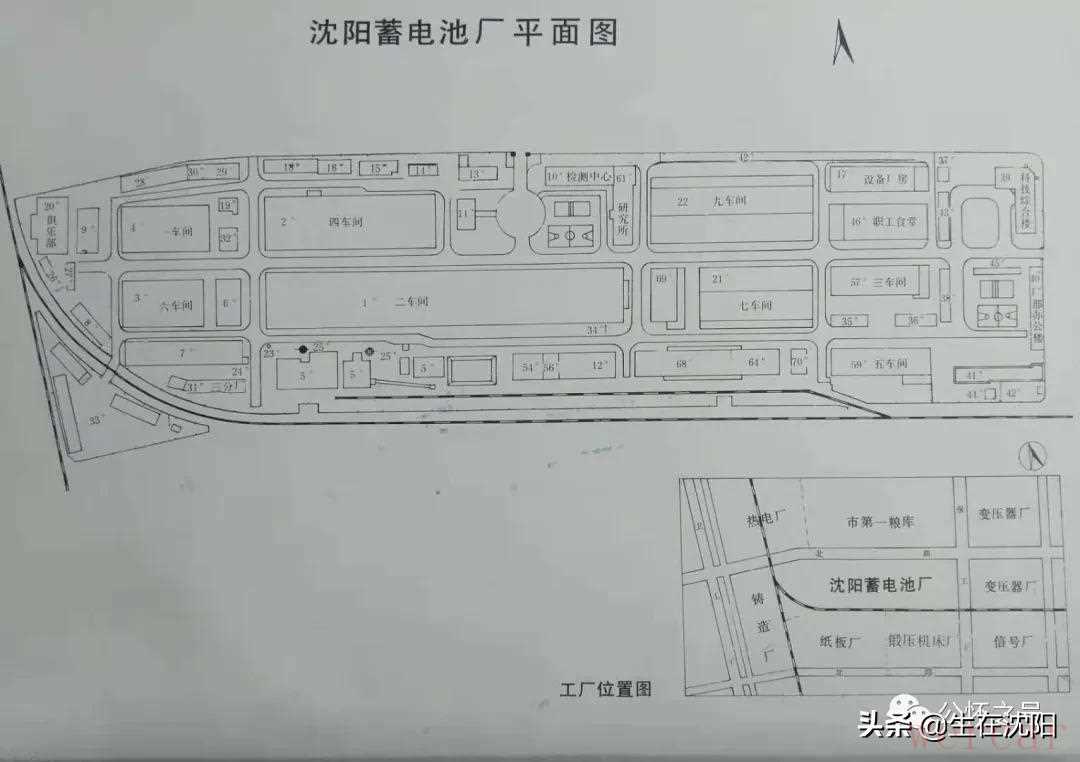

——下图为沈阳蓄电池厂平面图。

1946年3月13日,这里被东北保安司令长官部接收成为长官部汽车修造总厂第三分厂,后改称为后方联合勤务总司令部五0三汽车厂电池工场。1948年10月末,国民党计划安排25架飞机装运该厂设备,飞往广州。起飞7架后,沈阳解放。

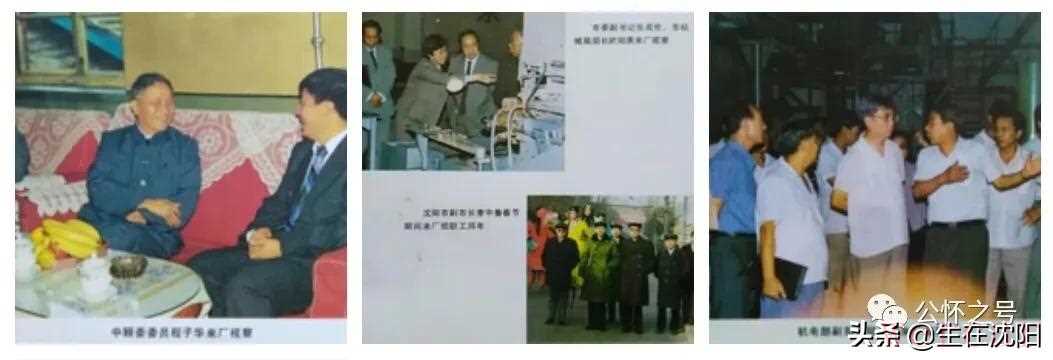

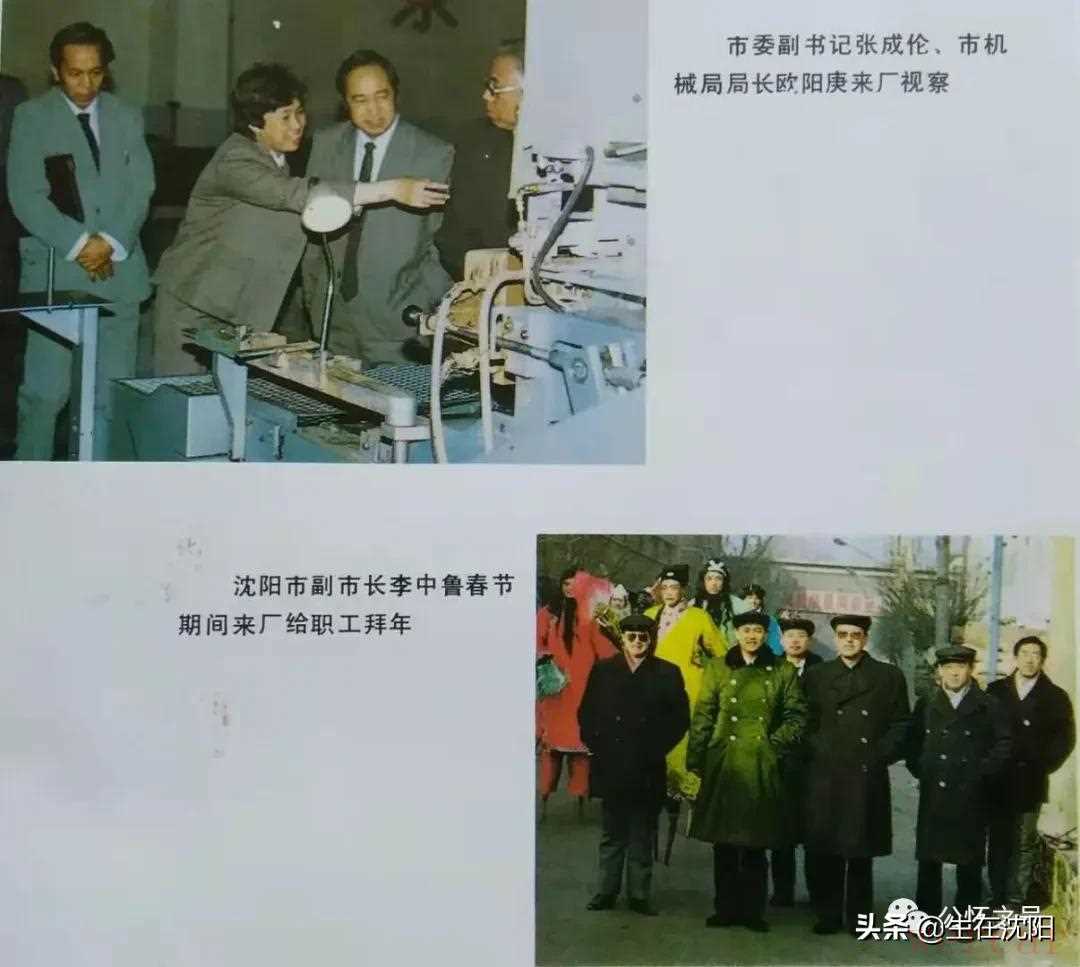

——这是各级领导关心沈阳蓄电池厂场景。

1948年11月,沈阳解放后,这里由东北军区军工部接管,改为沈阳汽车总厂车间。1949年7月归东北电工局领导,1950年1月称为东北电工局电工第八厂。1953年1月归第一机械工业部领导,称为沈阳电池厂。1956年改称沈阳蓄电池厂。1953年—1969年属中央直属企业,1969年后归沈阳市机械工业管理局领导。

——下图为沈阳蓄电池厂厂区一瞥。

——下图为上个世纪八九十年代的沈阳蓄电池厂东门。

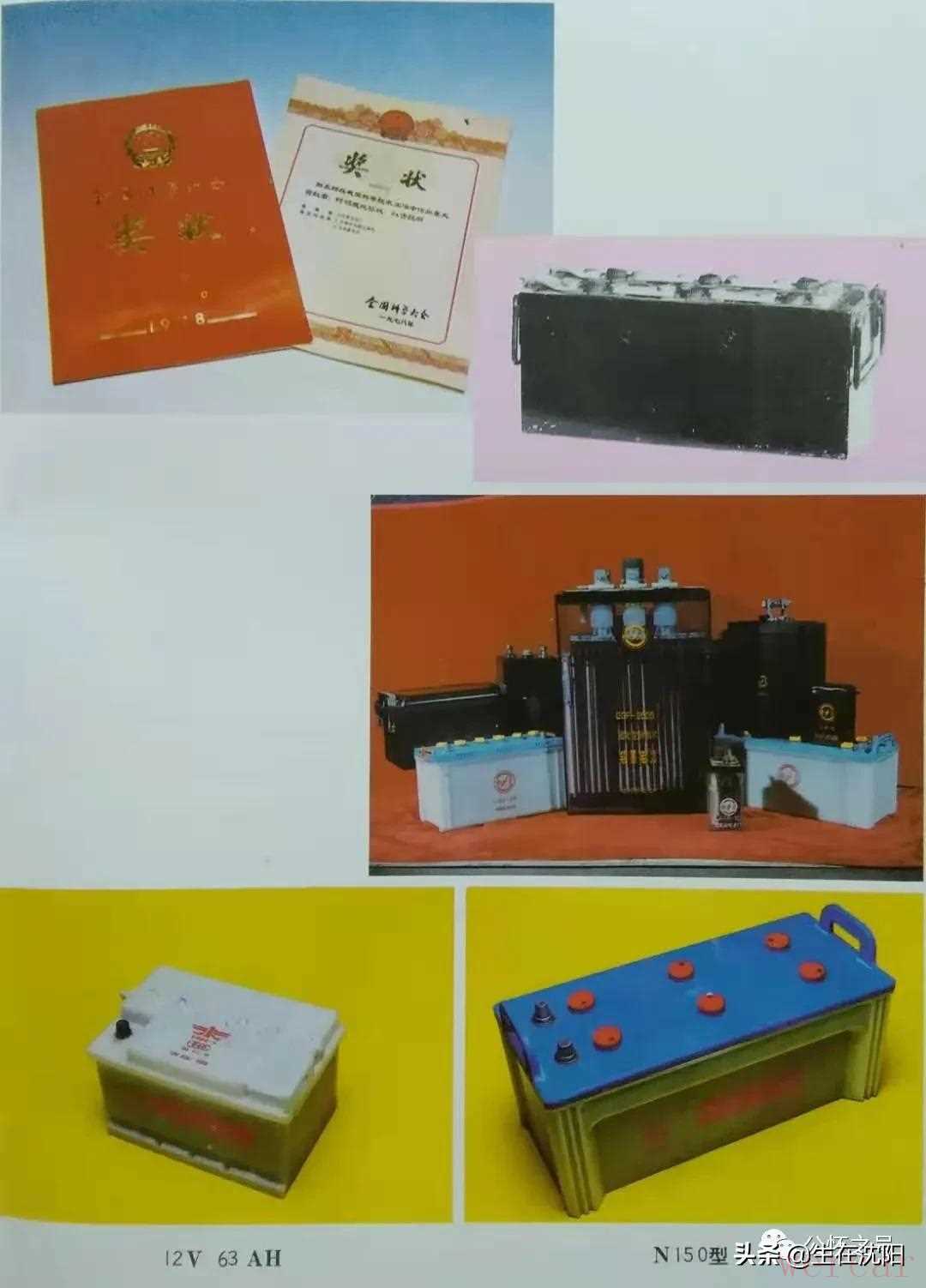

沈阳蓄电池厂是我国最大的化学电源制造厂,担负着为长春第一汽车制造厂等国内汽车制造厂、拖拉机制造厂、部分大型电站、大型建筑、军事设施等所需蓄电池生产任务。自行设计制造汽车、内燃机车、飞机、坦克、电话、交换台、核电站、军事设施等8大类13个系列60余钟规格的蓄电池。生产的起动型铅蓄电池,在1980年同行业评比中被评为全国唯一的一等品。

——下图为解放牌汽车配套的东北排6—0AW—100型蓄电池。

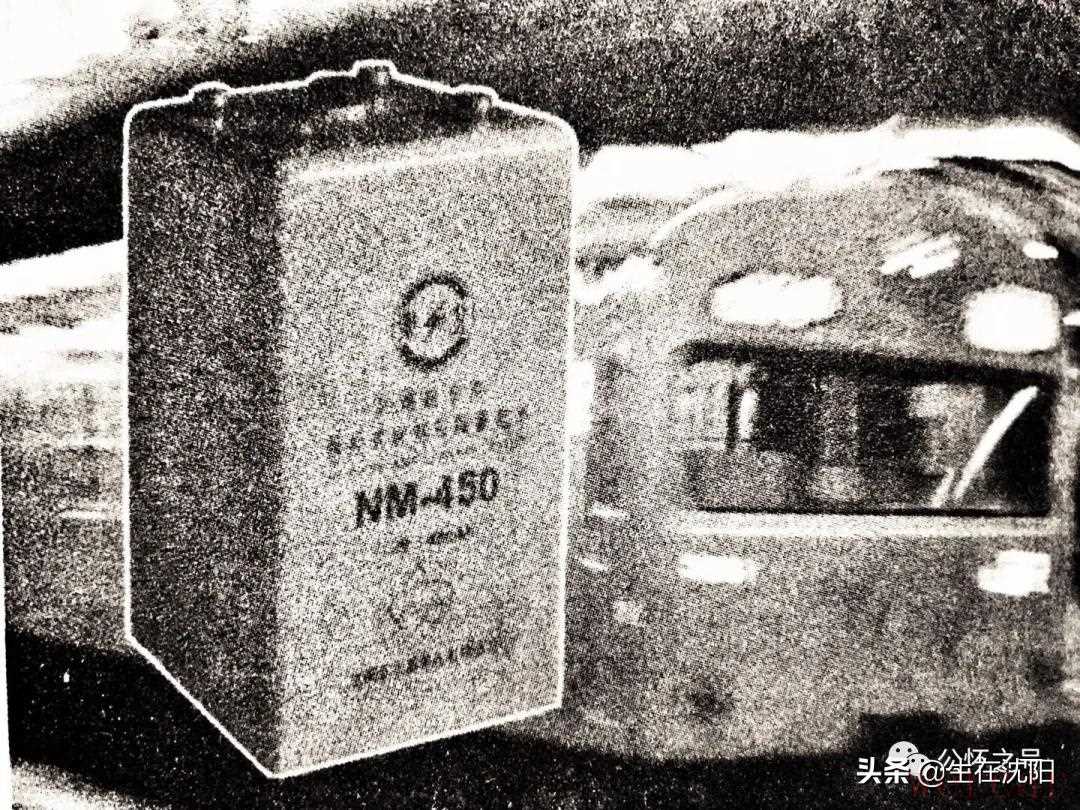

——下图为中国第一台铁路东风号内燃机车配套的东风NM系列蓄电池。

——下图为中国第一架航空飞机配套的724C型蓄电池。

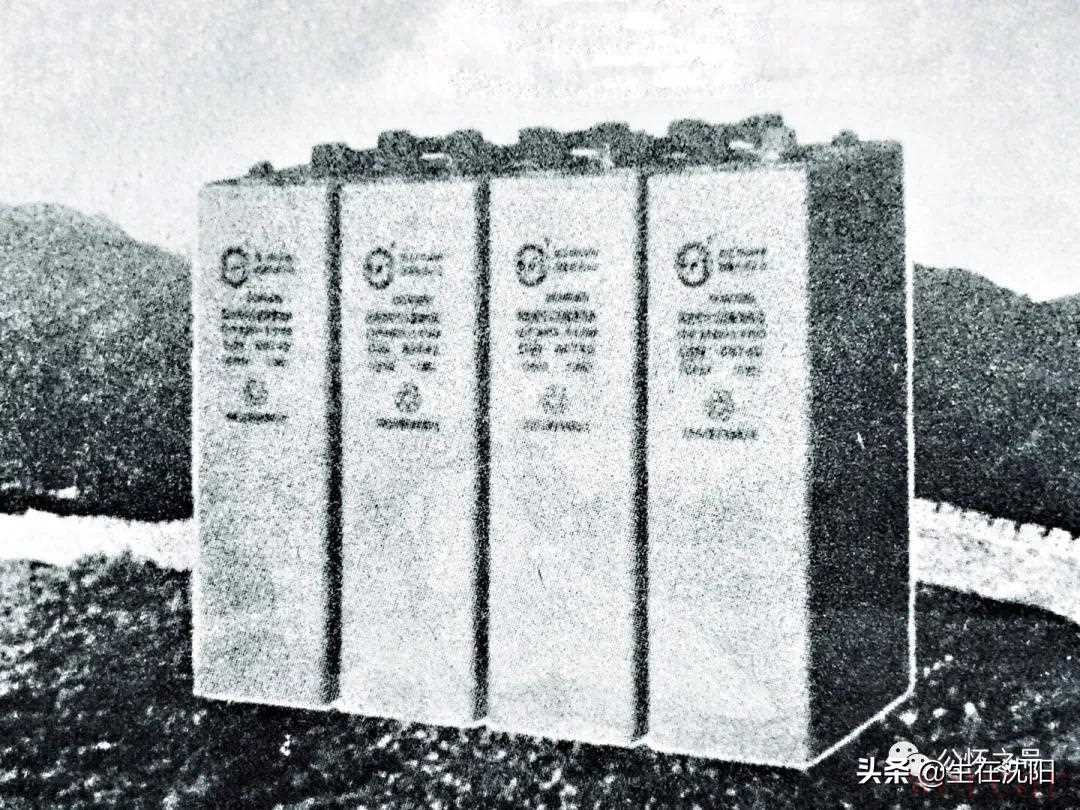

——下图为生产的中国第一组GFMD蓄电池。

——下图为中国第一座核电站配套的东北牌GFD系列蓄电池。

——所获有关奖项。

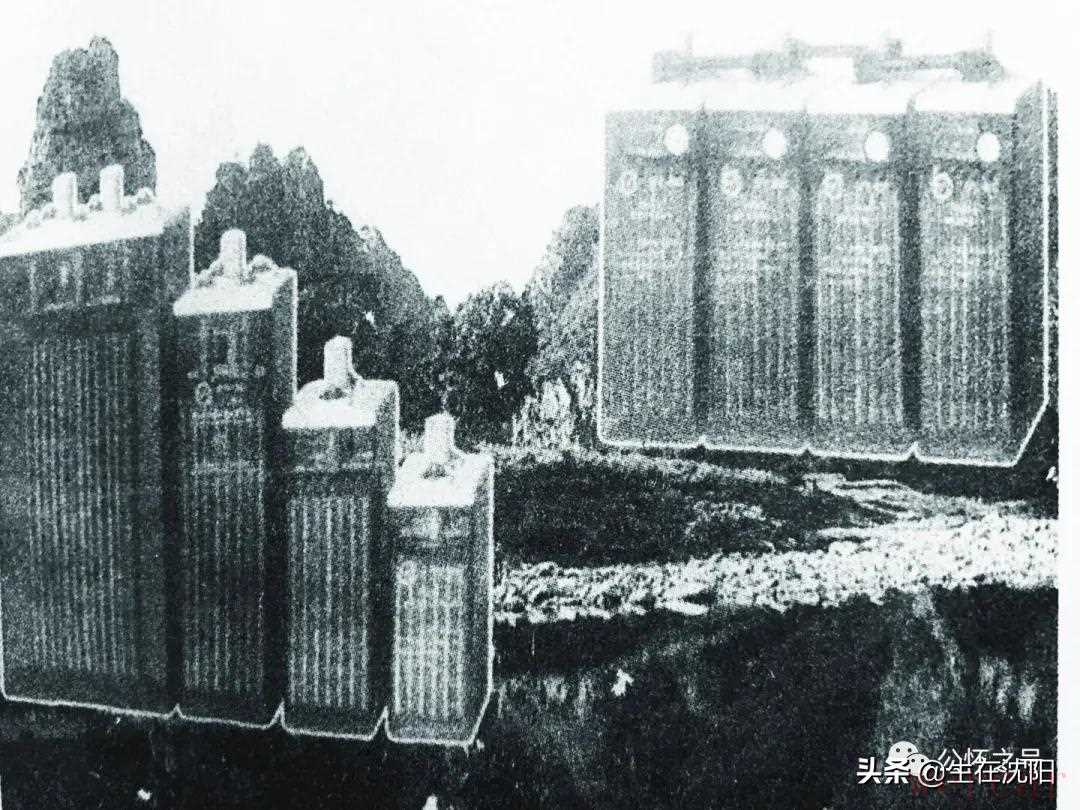

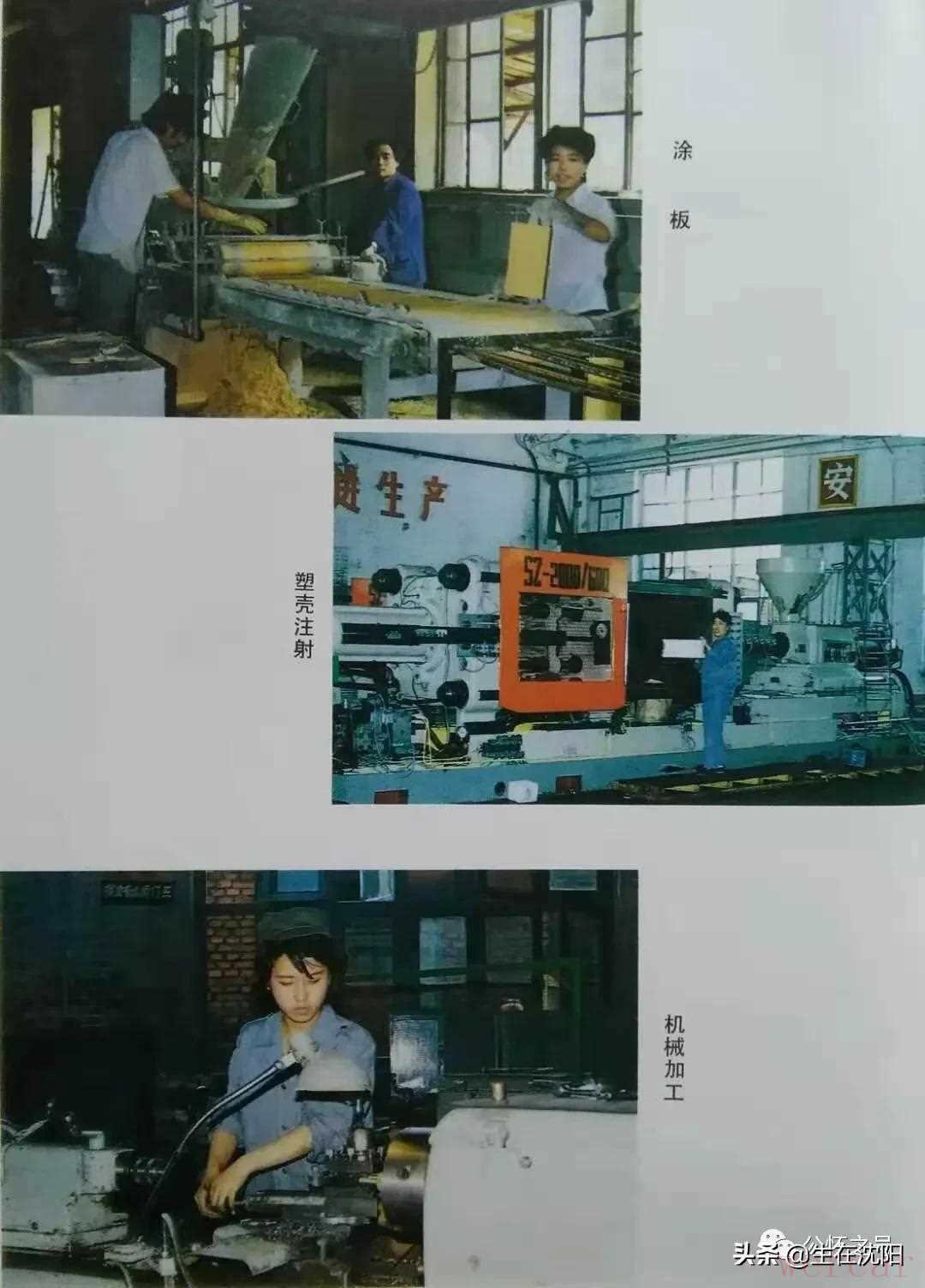

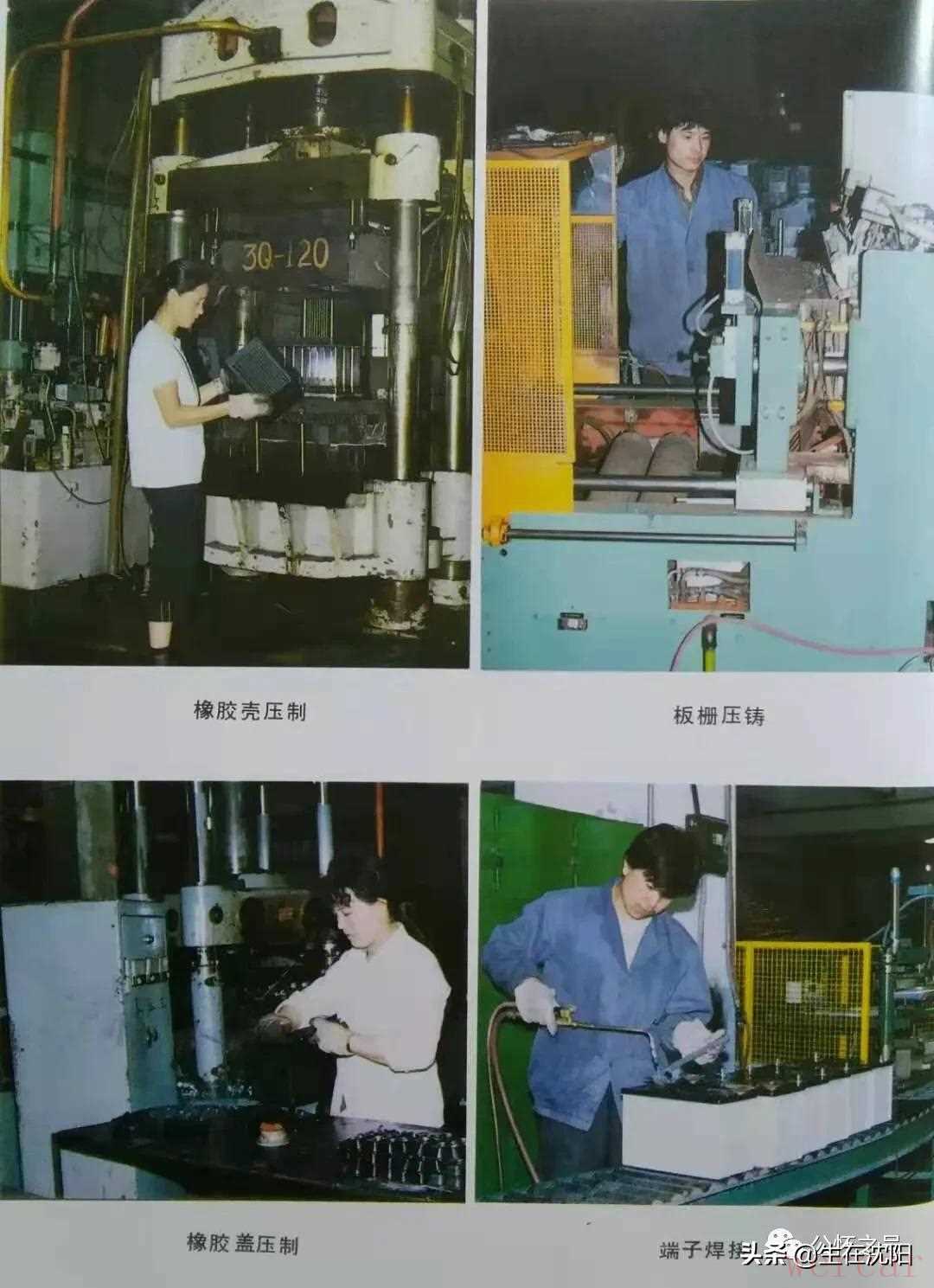

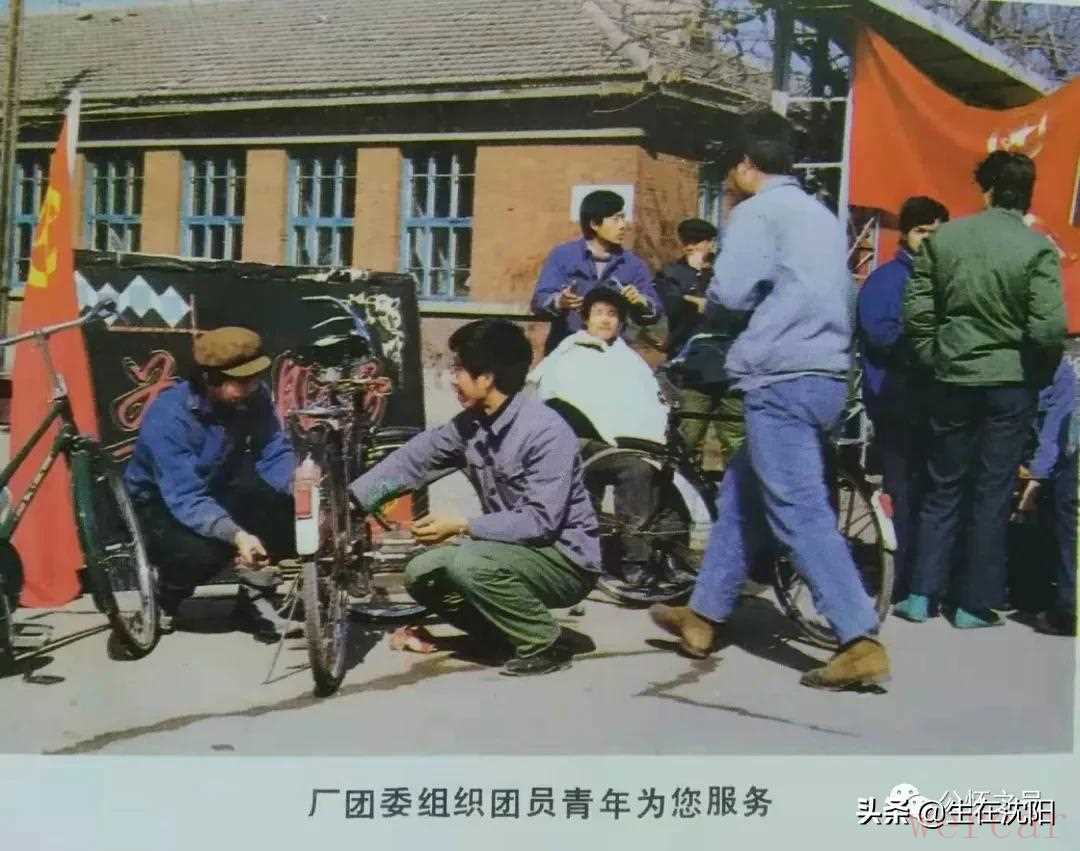

——下组图是沈阳蓄电池厂部分场景,

——下图为检验人员正在对产品进行检测。

——下图为铅酸蓄电池。

——下图为沈阳蓄电池部分厂车间和员工场景。

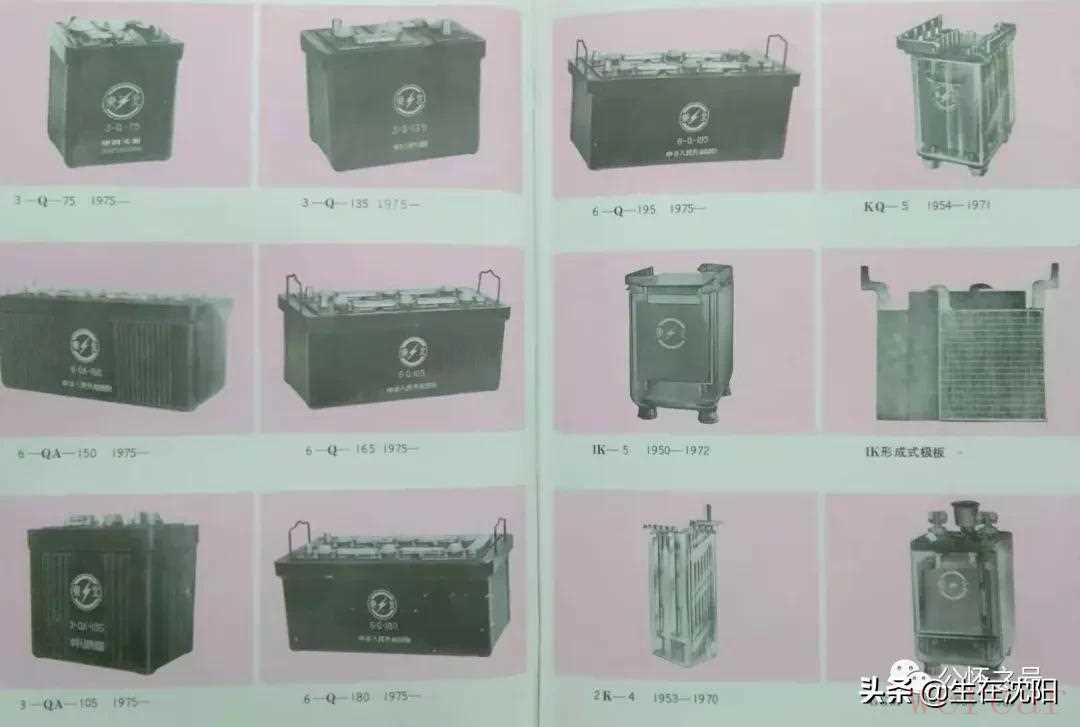

——下图为沈阳蓄电池厂部分产品。

——下图为各级领导视察沈阳蓄电池厂。

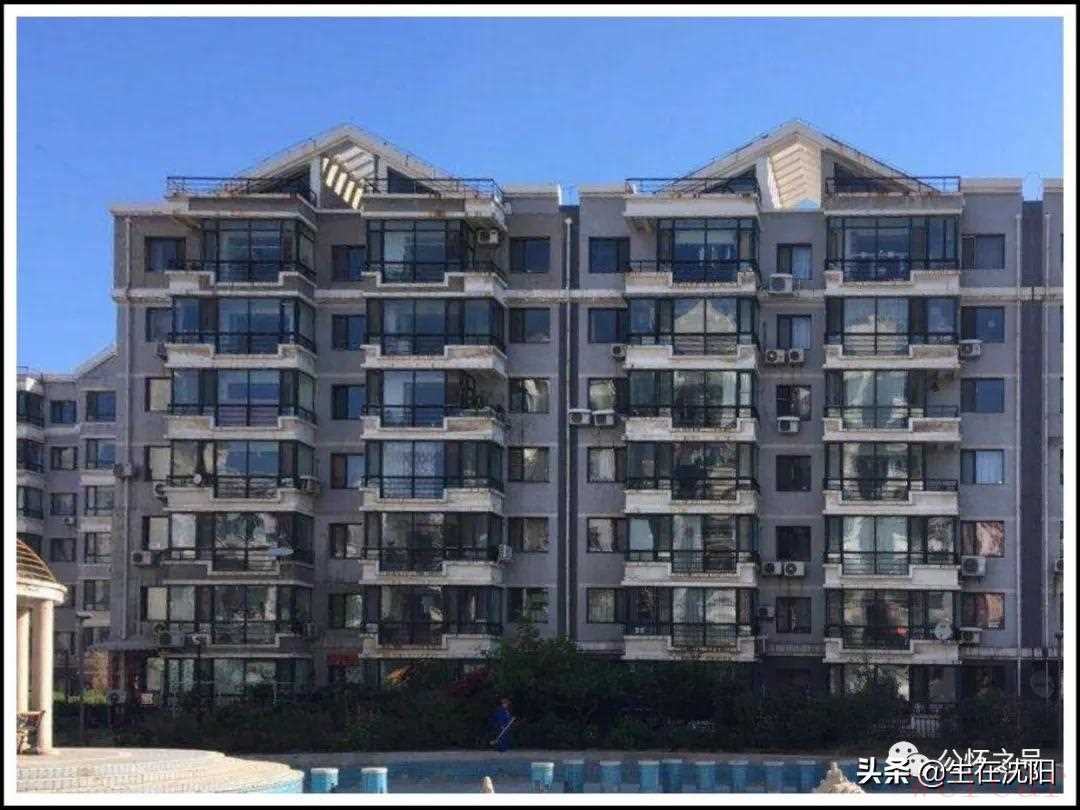

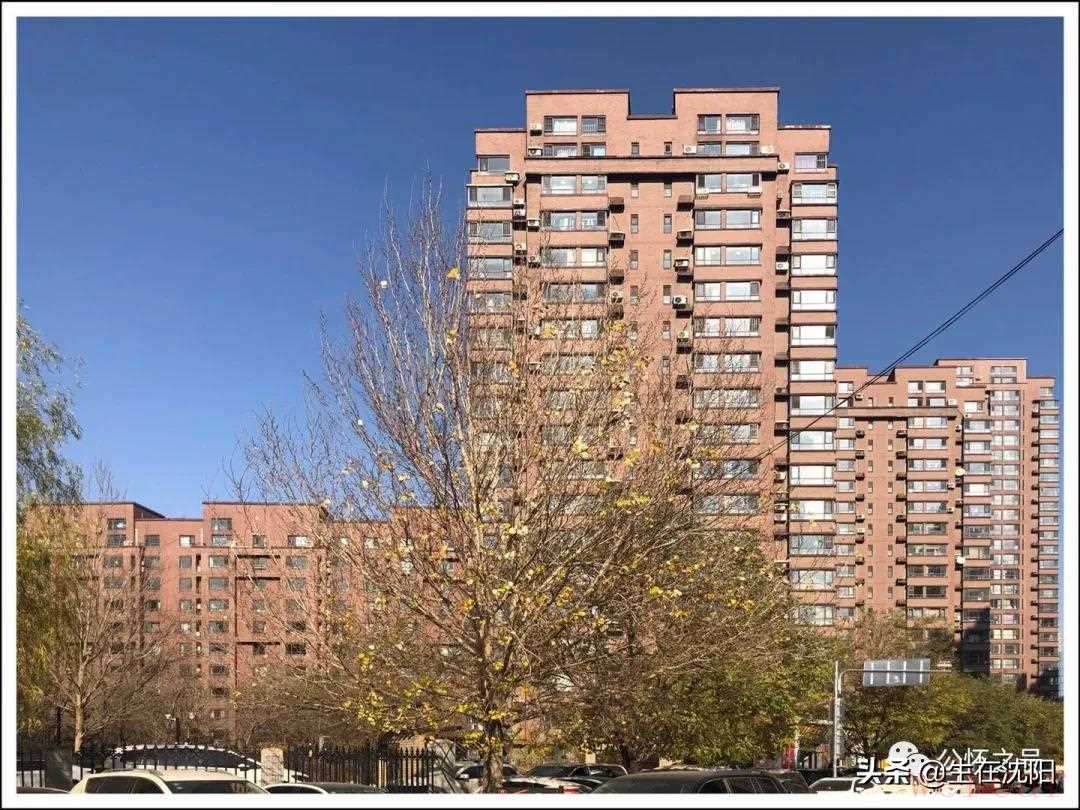

1995年该企业转制为沈阳东北蓄电池有限公司,搬迁至沈阳经济开发区昆明湖街51号。2012年6月搬迁至细河化学工业园内。而其位于北二路路南的原址则成为住宅小区其士郡、富云新都西区、亚美利加等。