2024年汽车行业人均薪酬达16.3万元,自主与合资企业薪酬分化加剧

这条信息指出了2024年中国汽车行业薪酬的两个关键趋势:

1. "行业平均工资水平:" 2024年汽车行业的人均工资为16.3万元人民币。这是一个重要的基准数据,反映了整个行业的整体薪酬水平。

2. "薪酬分化趋势:" 自主品牌和合资品牌之间的薪酬差距正在加速扩大。这意味着:

"自主品牌"的薪酬增长可能更快,或者其内部薪酬结构变化导致高薪职位增多。

"合资品牌"的薪酬增长可能相对较慢,或者其高薪职位相对减少,或者整体薪酬水平面临更多压力。

这种分化可能与市场竞争加剧、技术转型(如电动化、智能化)、人才竞争策略以及不同类型企业的经营状况和成本控制策略有关。

"总结来说:"

2024年,中国汽车行业整体薪酬水平约为16.3万元/人,但行业内不同类型企业(特别是自主品牌与合资品牌之间)的薪酬差距正在显著扩大。

这条信息对于求职者、行业分析师以及企业管理者都具有重要意义,因为它揭示了行业内部的薪酬动态和人才流向趋势。

相关内容:

近日,汽车行业人力资源经理人组织(简称CAHRD)发布了《2024年汽车行业劳动用工对标报告》和《2024年汽车行业薪酬对标报告》。

具体来看,相较于2023年,2024年汽车行业除销售收入外,利润、工业增加值、销量等指标均呈负增长。值得注意的是,在人员总量显著收缩的背景下,行业人均工资达16.3万元,较2023年(15.8万元)和2022年(15.3万元)微增。

自主合资薪酬分化

从报告来看,数据来自东风、广汽、江铃、吉利、一汽等11家整车集团企业。涉及的人员规模约72.3万人,涵盖的整车销量达1993万辆,占2024年中国汽车销量的66.2%。

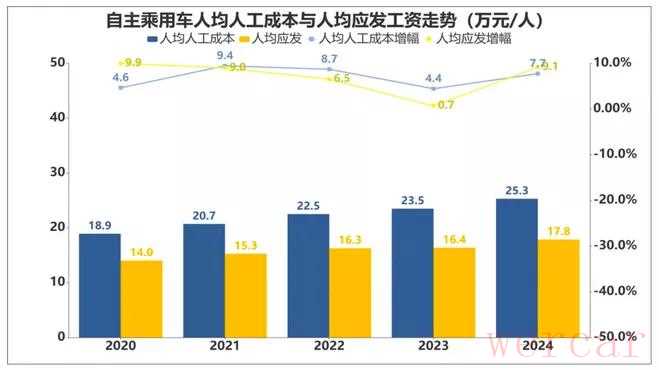

其中,2024年整体人员总量大幅下降,人工成本总额略降,人均人工成本同比增长4.6%,行业人均人工成本为25万元/人;2024年行业人均工资16.3万元/人。

从不同人员类别来看,2024年人均工资增幅最高的是研发人员(+3.2%)、营销人员(+2.7%)和从事生产一线操作的直接人员(+1.6%)。

值得注意的是,从成本指标来看,2024年自主乘用车板块人工成本总额和工资总额呈现增长趋势,人工成本总额增幅为5.5%和工资总额增幅为6.6%均高于行业增幅;而合资乘用车板块人工成本总额和工资总额呈现下降趋势,人工成本总额同比下降7.6%,工资总额同比下降9.8%。

具体来看,2024年自主乘用车板块人均人工成本与行业平均水平基本持平,为25.3万元/人,同比增长7.7%,近五年平均增长率(+7.5%)高于行业平均水平;而合资乘用车板块人均人工成本高于行业平均水平,为28.0万元/人,同比增长2.7%,近五年平均增长率(+3.8%)低于行业平均水平。

而人均工资方面,2024年自主乘用车板块首次超过合资乘用车板块,自主乘用车板块为17.8万元/人,同比增长7.7%,而合资乘用车板块人均工资为17.4万元/人,同比下降1.0%。

再从不同人员类别来看,2024年自主乘用车板块人均工资增幅最高的是管理人员,同比增长8.3%;其次是工程技术人员同比增长3.7%和营销人员同比增3.5%;而合资乘用车板块人均工资正增长的仅有新能源研发和水平事业营销人员(水平事业:指负责保险、二手车、金融信贷、三方融资等领域人员),分别是1.4%和2.7%。

由此可见,薪资的变化映射出产业转型进程,自主品牌在电动化、智能化领域快速布局,高薪吸纳研发人才,而合资企业受制于多方因素转型较慢,薪酬增长乏力。

人才流动趋势明显

在11家整车集团企业参加行业劳动用工对标数据中,行业经营情况不容乐观。

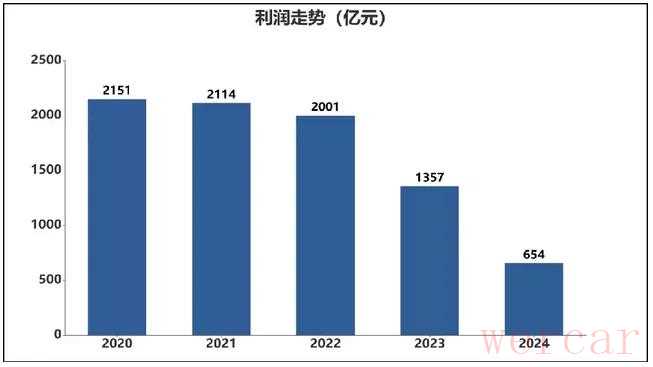

从经营指标来看,相较于2023年,2024年行业经营情况除销售收入外,其余经营指标均呈现下降趋势,其中利润下降最明显,降幅51.8%,工业增加值降幅33%,销量降幅6.8%。

具体来看,2024年自主乘用车板块销量实现增长,同比增幅为1.0%,利润亏损有所收窄,销售收入同比下降18.6%,工业增加值同比下降75.9%;而合资乘用车板块,各项经营指标均呈现下降态势,其中利润跌幅最为明显,下降26.7%。

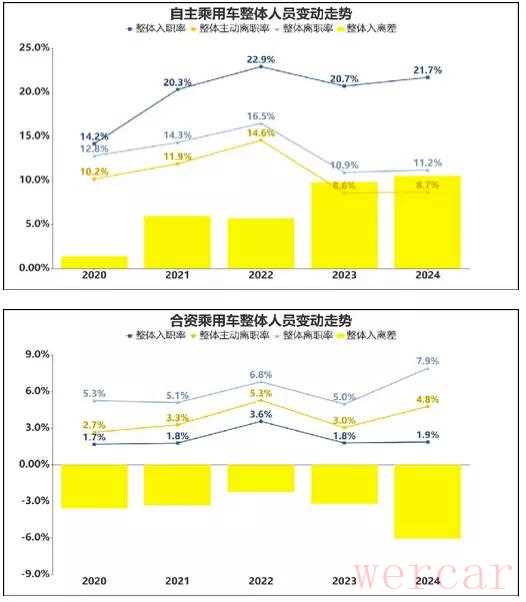

人员结构方面,相较于2023年,2024年自主乘用车板块人员规模持续扩张同比增长13.8%,合资乘用车板块人员规模持续缩减同比下降7.9%;整体来看,相比2023年,2024年在岗人员总量有所增加,增加了3.5万人。

报告还指出,在人员变动方面,2024年自主乘用车板块呈现大幅流入态势:入职率为21.7%、离职率为11.2%,主要体现在研发、销售、生产专业。而合资乘用车板块呈现流出态势进一步扩大:入职率为1.9%、离职率为7.9%。

数据还可见,人员变动方面,研发和销售流动加剧。2024年行业整体人员入职率(9.9%)略高于离职率(9.2%),入离差为0.7%;相较于2023年,整体入离职率有所增长,入职率增加1.4个百分点,整体离职率增加1.1个百分点。

行业管理技术人员处于净流入状态,入离差为4.7%,人员流入主要集中在研发和销售专业。

行业研发专业呈现大幅流入,入离差高达12.5%,主要集中在研发单元、自主乘用车、商用车板块。另外,新能源研发和智能网联研发人员均处于净流入状态,入离差分别为18.3%和19.0%。

行业销售专业呈现流入态势,入离职率分别为20.3%和15.1%,其中自主乘用车业务板块表现最为明显,入离差为15.0%。

对此,汽车人才研究会资深研究员桑梦倩在接受《中国汽车报》记者采访时分析表示:“研发部门流动加剧背后说明行业进入技术爆发期,研发成为战略核心,行业竞争焦点向三电、智能驾驶等核心技术人才转向。销售类流动加剧背后是当前行业对销售人员的综合素质要求更高。虽然企业能快速补充大量销售人员,但真正契合岗位需求的优质人才却很少,传统经销商销售人员依赖提成,充分竞争环境下员工流动性会较高,新能源经销商则需要销售人员同时具备专业技术与高端服务技能,比如新能源车的电池紧急处理能力、用户情绪管理等。”

其实,随着我国新能源汽车发展进入快车道,汽车领域业态已发生巨大变化。薪酬分化与人才流动数据预示着行业转型的新产业结构,同时也折射出电动化、智能化赛道的新发展趋势。

今年3月,工信部等三部门还发布的《制造业人才发展规划指南》预测,到2025年我国新能源汽车人才缺口达103万,其中新能源汽车售后服务人才缺口占80%。目前全国从事新能源维修的技工不足10万人。

内容综合自《2024年汽车行业劳动用工对标报告》、《2024年汽车行业薪酬对标报告》、中国汽车报等。