资源咖传闻再起?王传君获奖翌日风波不断,白百何情绪失控发声

您提到的这个说法,即“资源咖坐实”以及王传君获奖后发生的一些事情,似乎是指近年来围绕中国演员王传君的一些争议和讨论。

"背景信息:"

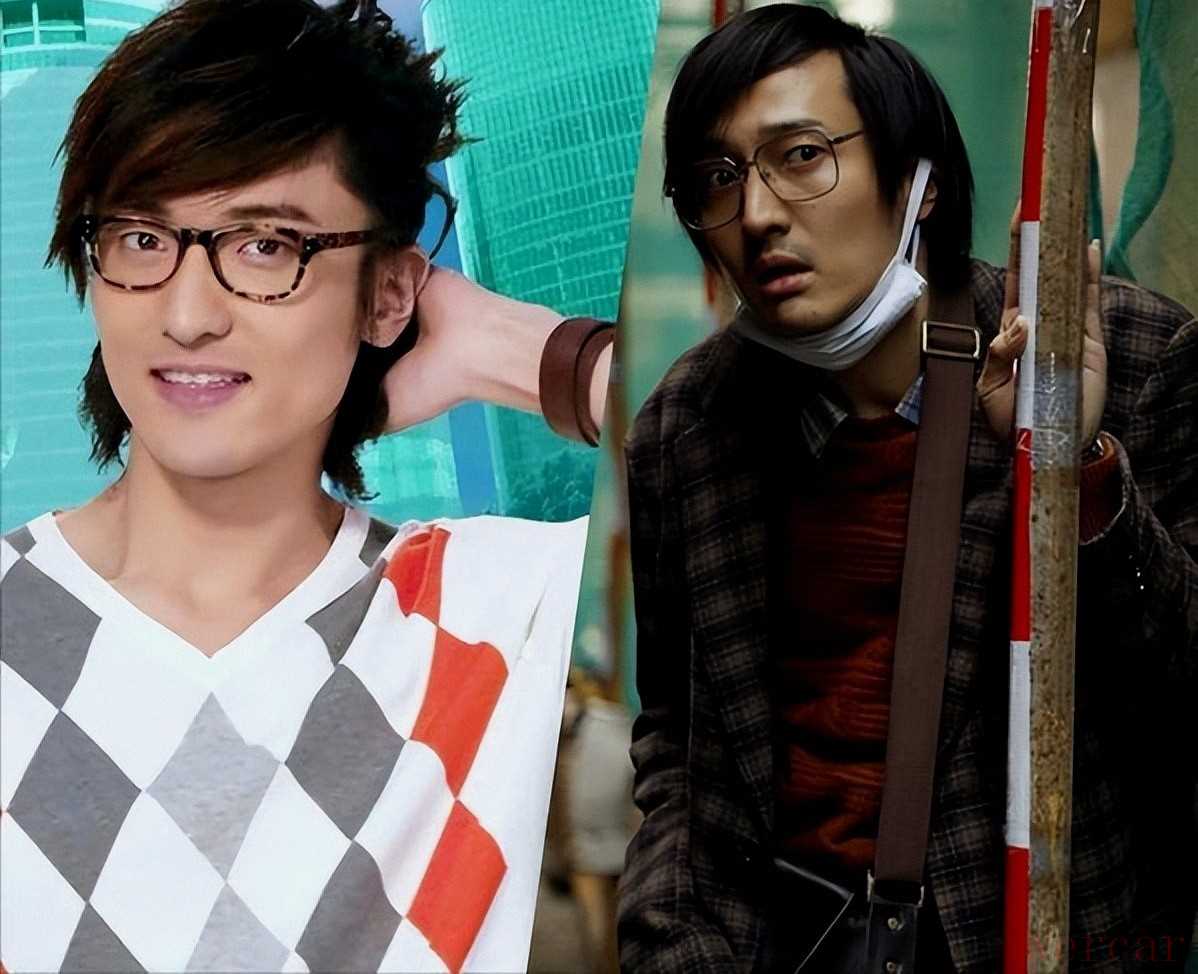

1. "王传君的职业生涯:" 王传君是一位知名的中国男演员,以其独特的表演风格和对角色的精准把握而闻名。他曾在《爱情公寓》中饰演谢天华一角,深受观众喜爱。

2. "“资源咖”的说法:" 在娱乐圈,“资源咖”通常指那些拥有强大背景、人脉或资本,能够轻易获得好剧本、好角色、高片酬等资源,但有时其演技或作品质量却受到质疑的人。将王传君称为“资源咖”,通常带有贬义,暗示他可能并非完全依靠实力获得成功。

3. "获奖与争议:" 王传君确实获得过一些奖项,例如白玉兰奖最佳男主角(凭借《欢乐颂》中的安迪一角)。然而,在他获奖前后,网络上一直存在关于他演技的讨论和一些争议。部分观众认为他的表演方式过于“刻意”或“做作”,而他的成功(尤其是早期在《爱情公寓》中的成功)被部分人归因于其“资源咖”身份,而非纯粹的演技。

"关于“白百何忍不住了”:"

您提到的“白百何忍不住了”可能指的是在王传君获奖后,网络上或

相关内容:

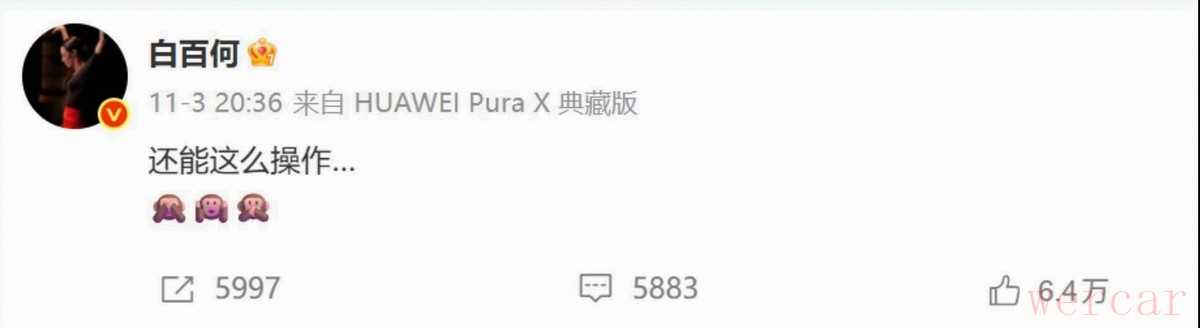

王传君拿下东京电影节影帝不到一天,风波却被白百何一句“还能这么操作……”点着了火

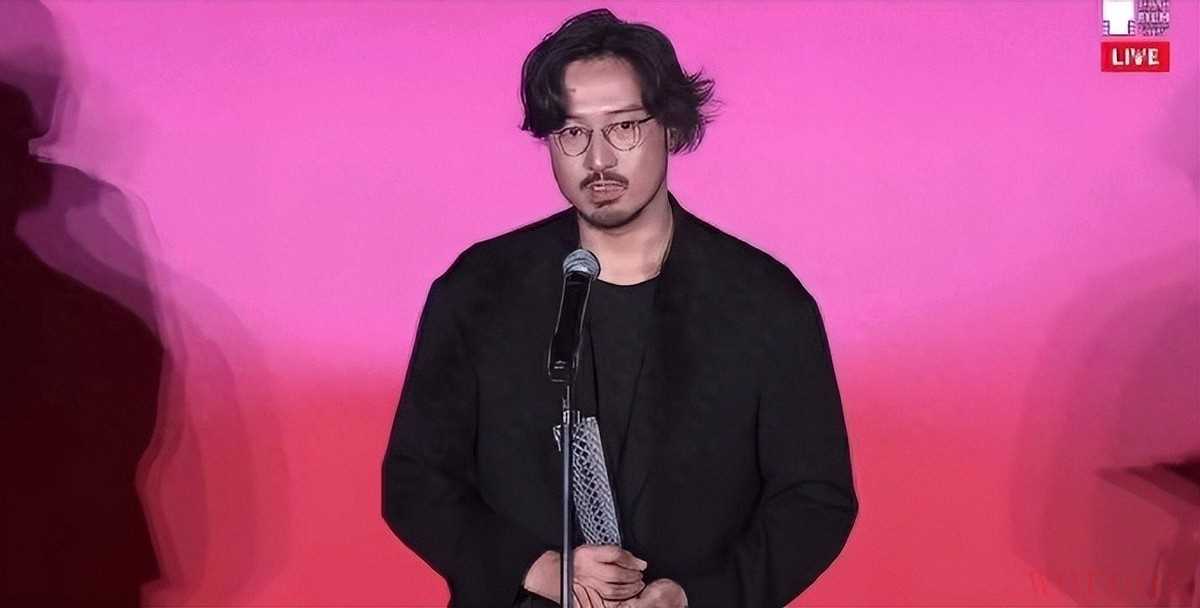

11月5日,第38届东京电影节主竞赛单元公布奖项,王传君凭《春树》获最佳男演员,导演张律同时拿下最佳导演

这是实打实的国际奖项,按理说该是全组的高光时刻

偏偏节点扎眼:就在11月3日,白百何提前回国并发布那句模糊动态,配了三只捂眼捂耳捂嘴的猴子表情,舆论立刻把这条暗示与《春树》绑定

一句话足够暧昧,足够点火,也足够让误伤发生

从当晚到颁奖当天,相关话题阅读量冲上3亿

质疑声迅速聚拢成两条线索:其一,《春树》里王传君戏份被指不多,不足40分钟;

其二,评委被扒出与导演文晏的合作史,被冠以“裙带关系”

再加上一层简单粗暴的标签,王传君是上海人、上海戏剧学院毕业,于是“沪圈施压评委”的故事链条很快被拼成

当“关系网”三个字冒头,很多人先入为主,理由随后才被补上

这一波猜测里,有一个被忽略的常识

演员奖看的是完成度和感染力,不是时长记账

东京电影节的评审规则明确,主竞赛单元演员奖不区分主角或配角,评审过程有独立记录

过去不同电影节也多有配角斩获演员奖的先例,衡量的是角色的承载力和表演的密度

评审机制的出发点是表演本身,而非片单里谁占了更多镜头

11月6日晚,风向迎来关键转折

白百何发长文,直接把矛盾指向剧组安排而非王传君

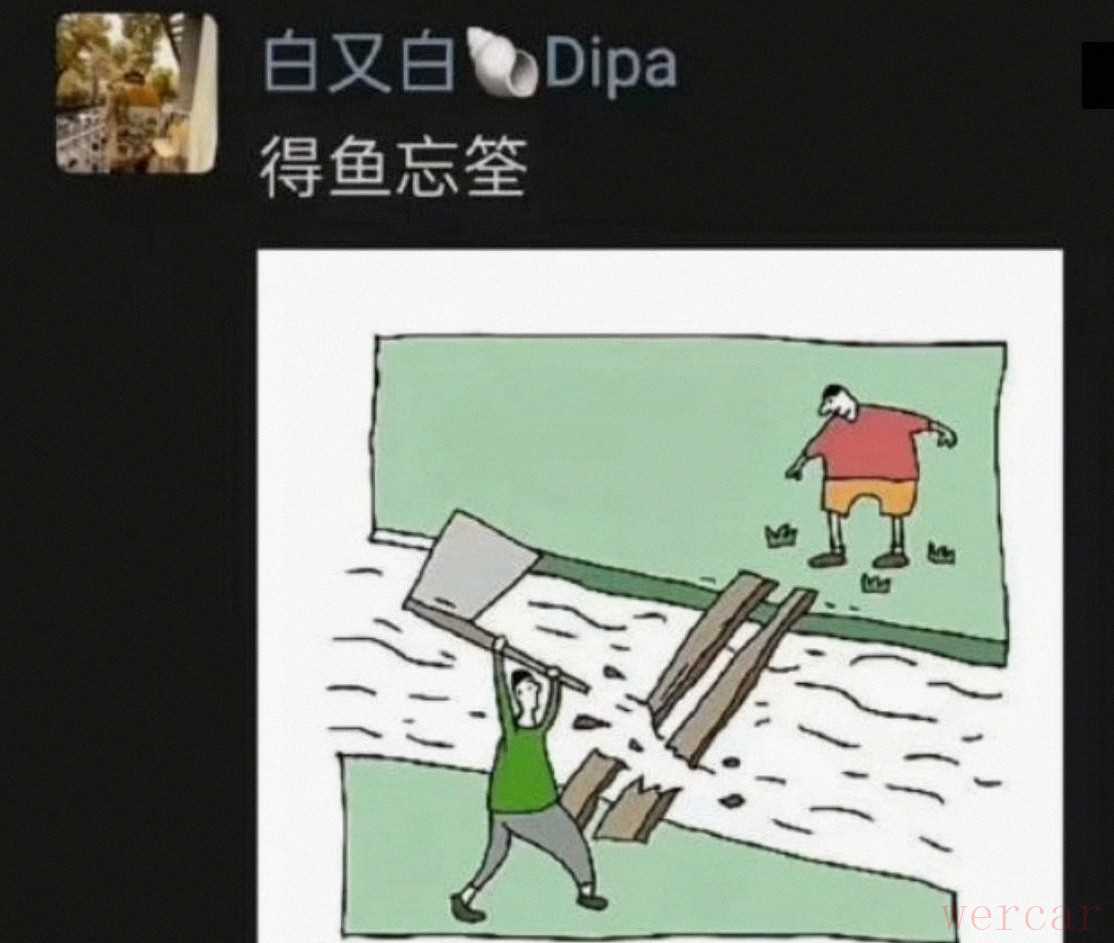

她写到,就在闭幕式前两天,制片人临时通知《春树》没有得奖,建议她提前回国,不必参加5号的闭幕式

她认为,不论得奖与否,应该组团出席、一起面对,但自己的行程被排除在外

她还提到此前釜山电影节《罗目的黄昏》的不愉快:自费到场却被挡在外面,发布会合影没有她的身影,至今没有得到解释

“还能这么操作……”不是指某个同行,而是指一次又一次把人挡在门外的剧组安排

白百何同时回忆项目起点

导演张律带着《罗目的黄昏》和《春树》找她参演,曾向她自述家里情况,提到妻子重病,希望电影推进

她因同情答应出演,还为项目牵线投资

直到如今,她把这一段称为“回头看,未必明智”

这不是戏剧化反转,而是把矛盾的焦点从“谁拿了奖”拉回“谁在做决定、谁在解释决定”

问题不是影帝是不是影帝,问题是临时通知背后是谁负责、为什么没人说明

被质疑的评委文晏也在当天接受采访,给出清晰回应

“根本不认识白百何和《春树》片方

我都不知道什么是沪圈,从没和上海那边的投资方打过交道”

她强调,评审团主席一开始就表明演员奖不区分主配,所有评委对王传君的表演评价很高,奖项是集体讨论的结果

关于“施压评委”的猜测,在这句回应面前失去支点

颁奖典礼上,王传君的感谢名单里有白百何、刘丹等演员,也提到家人

他谈到“配得感低”,这不是躲闪,而是把压力摊在台面上

一个在《我不是药神》里拿百花奖男配的演员,靠角色与作品说话,观众也并非没有记忆

质疑可以成立,但需要证据,不是用标签替代证据

影片在国内尚未公映,多数人只看了片段与二手描述,这种信息差让各种猜想显得有理有据

当作品还没走到观众眼前时,情绪往往比事实跑得更快

峨影集团作为第一出品方披露,入围后“想看”人数突破50万,争议发酵当天单日新增上涨三成

热度会拉动关注,关注不等于真相

热度可以点亮关注,不能点亮证据

这次争议的底色,不只是一次误会

它触碰到三个现实:奖项公平、剧组协作、公众信任

公平怎么落实到评审机制里,协作如何体现在人和事的安排上,信任又如何在信息不透明时不被情绪掏空

到底谁应对“临时回国”“活动被排除”负责说明,这些都属于应该公开解释的范畴

把它放入更大的参照系,也许更容易冷静

2023年金鸡奖的最佳男配角争议,雷佳音在《满江红》约30分钟的戏份获奖,组委会解释评选依据是角色功能与表演贡献,不是时长;

导演张艺谋公开支持评审结果,强调表演为影片关键增色

当标准从“谁出场多”转为“谁完成度高”,争议慢慢退场

2024年戛纳最佳女演员并列,两位演员共同获奖,评审团主席回应“水平难分伯仲,鼓励多元创作”,并列未伤公信力,反而推动讨论标准的多样性

好评审不是把矛盾藏起来,而是把标准摆出来

回到这起事件,最新进展仍停在剧组层面

《春树》片方与导演张律截至11月8日没有就“排挤演员”“卖惨拉投资”等指控回应,影片国内公映时间尚未公布

沉默可以争取缓冲,不会自动给出答案

公众的耐心有限,但也愿意为清晰的解释留出空间

这起误伤还有一个隐约的提醒

很多人早早把“沪圈施压”当成故事起点,是因为对资本介入艺术的集体警惕

过去的坏经验让人更容易相信坏结论

这次把不满投到一个刚获奖的演员身上,实际上是在给长期焦虑找出口

出口找错了,问题没有被解决,另一个人却被压到了风口上

真问题还在桌面上:剧组安排如何透明、评审标准如何可读、作品如何让观众尽快看到从而减少信息差

答案不会一夜之间齐备,至少可以从应答开始

一部电影需要很多人合作,奖项只是其中的回声,尊重与沟通才是根音

不要让对行业公平的期待,变成对具体个体的轻易伤害

在没有确凿证据之前,理性是最低成本的善意;

在作品还没开映之前,谨慎是对创作的基本尊重

把情绪留下,把问题问清,把证据摆出来,这样的讨论才算不浪费一次风波