新捷达归来,超越情怀,市场制胜之道何在?

“新捷达回归”确实是近期汽车市场的一个热点话题,它承载了不少老车主的情怀。然而,在汽车市场竞争日益激烈、消费者需求不断变化的今天,仅仅依靠情怀是远远不够的。新捷达要想真正赢得市场,必须在情怀之外,构建更强的核心竞争力。以下是一些关键因素:

1. "精准的市场定位与产品策略:"

"明确目标用户:" 新捷达需要清晰定义其核心目标用户是谁?是怀念老捷达的性价比消费者,还是追求更现代、智能化的年轻家庭或首次购车者?定位的清晰度直接决定了后续所有策略的方向。

"差异化竞争:" 在紧凑型轿车市场中,竞争者众多(如朗逸、轩逸、卡罗拉、思域等)。新捷达需要找到自己的差异化优势,是极致的性价比、特定的动力组合(如与大众最新的动力总成)、更智能的配置,还是特定的设计风格?例如,可以突出其作为“新势力”可能带来的更新颖的数字化体验,或者强调其作为“国民车”升级后的品质提升。

2. "过硬的产品力(核心):"

"品质与可靠性:" 这是捷达品牌乃至大众集团的传统强项。新捷达需要延续甚至提升这种品质感知,让消费者相信其耐用性和低故障率。这是建立口碑和用户忠诚度的基石。

"动力与驾驶

相关内容:

提到捷达,很多人第一时间想到的是“皮实耐用”。我爸当年就开过老款捷达,跑高速稳得跟磐石一样,油耗还低,修起来也便宜。那会儿,能买上一辆捷达,就算是踏入“有车一族”了。如今一汽和大众又联手,要在成都成立捷达新公司,宣布第一款新车明年上市。这事看似热闹,但问题也随之而来:如今车市竞争激烈,捷达还有翻身的机会吗?

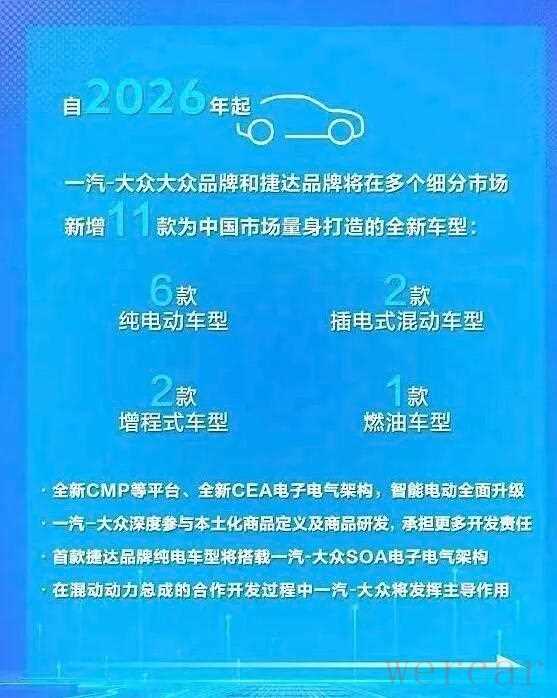

先看背景。 官方强调,新捷达将拥有更多自主决策权,能够快速响应市场需求,还会充分依托成都的产业链资源,走更深度的本土化路线。这听起来很美,但要知道,2019年捷达就已经从大众独立过一次,成立了捷达品牌公司,可几年下来声量有限,销量也没达到预期。为什么?因为脱离了“大众”这个大IP,捷达自身的产品力和品牌号召力并不足以撑起合资车的溢价。

再看当下。 2025年的中国车市和五年前完全不同。新能源品牌一窝蜂冒出来,比亚迪、吉利、长安甚至小米,早就把价格打穿了。10来万就能买到高配置、低能耗、智能化体验不错的新能源车。在这种环境下,合资品牌再想用“品牌情怀”留住用户,难度非常大。我一个同事最近就有类似经历:原本考虑给父母买捷达VA3,最后转头买了秦PLUS DM-i。他的理由很直接——“价格差不多,但秦更省油,还能上绿牌,配置也丰富。”

这说明一个问题:新捷达如果还想靠“情怀”吃老本,基本没戏。

那它要怎么走? 我认为捷达真正的机会有三个方向:

1.价格务实。 过去合资车定价偏高是硬伤,如今必须放下身段。如果新捷达能把定价打下来,甚至比同级自主新能源更有性价比,就有机会打开市场。

2.配置跟上。 智能化、舒适性、辅助驾驶,这些不能再打折扣。消费者已经被国产品牌“教育”过了,没谁愿意再花十几万买个“够用型”车。

3.传承耐用。 捷达的最大卖点是“皮实”,这是它在三四线市场、家庭用户中的最大优势。如果能把新能源车也做到耐用、易维护,那还是有竞争力的。

从市场层面来看,捷达可以重点抓住三类用户:

•三四线城市的务实家庭:他们看重可靠性和油耗,智能化不是必须,但车要开得住。

•首次购车的年轻人:预算有限,但希望车子别掉价太快,二手保值率还可以。

•出租、网约车市场:这里对“皮实耐用”的需求依旧很大。

当然,风险也很明显:如果新捷达的新能源车型依旧不温不火,只是换汤不换药,那么它很可能只是一个过渡品牌,最终还是会被边缘化。毕竟现在的中国车市已经没有“留情”的空间。

总结来看, 新捷达的未来取决于它能不能真正放下“合资架子”,拿出真心的价格和产品力。情怀确实能带来关注,但在如今透明、卷到极致的市场里,消费者最终买单的,还是性价比和体验。

如果捷达能把“耐用”基因和新能源技术结合起来,或许真能再造一次国民车的奇迹;反之,它就会变成汽车史上的一个过渡符号,被后人提起时,只剩下“当年也试过二次复活”这样一句话。