藏羚羊数量从6万增至30多万,虽降级近危但仍需人类守护,原因何在?

这是一个非常好的问题,它点出了濒危物种保护中一个常见且重要的概念:"“易碎性” (Fragility) 和“可持续性” (Sustainability)。"

藏羚羊从“濒危”降为“近危”,确实是一个了不起的成就,这主要归功于中国政府和国际社会(尤其是IUCN和WWF等组织)多年来的不懈努力,包括:

1. "严厉打击盗猎:" 建立了庞大的巡逻队伍,加强边境管控,利用科技手段追踪和打击盗猎活动。

2. "栖息地保护:" 划定并管理着大面积的保护区(如可可西里、羌塘等),打击非法的围栏、采石、放牧等活动,保障藏羚羊的生存空间和迁徙路线。

3. "公众意识提升:" 通过宣传和教育,让更多人了解藏羚羊保护的成就和重要性。

"但是,即使种群数量大幅增加,藏羚羊仍然需要持续的人类保护,原因如下:"

1. "恢复过程漫长且脆弱:" 物种数量从极度稀少恢复到一定规模需要很长时间。这个过程中,种群可能仍然非常脆弱,容易受到各种环境变化和人类活动的冲击。一次严重的疫情、一次大规模的自然灾害,甚至是不受控的人类活动干扰,都可能导致种群再次下滑。

2. "栖息地压力依然存在:"

相关内容:

这阵子电视里总播非洲角马过河的场面,鳄鱼在水里埋伏,狮子在岸上蹲守,游客们举着相机大气不敢喘。但你知道吗?差不多就在这季节,地球第三极青藏高原上,一场更隐秘、更古老的生命迁徙,也悄悄到了收尾阶段。数万只藏羚羊妈妈带着刚出生不久、还跌跌撞撞的小羊羔们,正踩着高原融雪的冰凉溪流,返回它们熟悉的夏季家园。小羊羔蹄子还软乎呢,出生没几个小时就能撒丫子跑,速度让饿狼都干瞪眼;身上那层绒毛看着薄得像烟,可裹在身上,零下三四十度的严寒外加刀子风,人家照样活蹦乱跳。

这阵子电视里总播非洲角马过河的场面,鳄鱼在水里埋伏,狮子在岸上蹲守,游客们举着相机大气不敢喘。但你知道吗?差不多就在这季节,地球第三极青藏高原上,一场更隐秘、更古老的生命迁徙,也悄悄到了收尾阶段。数万只藏羚羊妈妈带着刚出生不久、还跌跌撞撞的小羊羔们,正踩着高原融雪的冰凉溪流,返回它们熟悉的夏季家园。小羊羔蹄子还软乎呢,出生没几个小时就能撒丫子跑,速度让饿狼都干瞪眼;身上那层绒毛看着薄得像烟,可裹在身上,零下三四十度的严寒外加刀子风,人家照样活蹦乱跳。 三十年前,这群高原精灵被枪子儿逼到了悬崖边上,差点就全军覆没了;如今可算缓过劲儿来,整个青藏高原上的数量大约超过了30万只。2016年那会儿,国际上管动物保护的权威组织(IUCN)就给它们松了绑,从濒危降成了易危。可当你开车路过羌塘草原,还是能碰到不少穿着制服的管护员大哥,举着牌子拦路给羊群当保镖。那牌子上写的啥?国家一级保护动物!这就奇了怪了!羊群明明壮大了,国际上都说没那么危险了,咋在国内还享受这顶级待遇?这群高原上的羊中贵族,身上到底揣着啥了不得的秘密,让国家这么宝贝着?

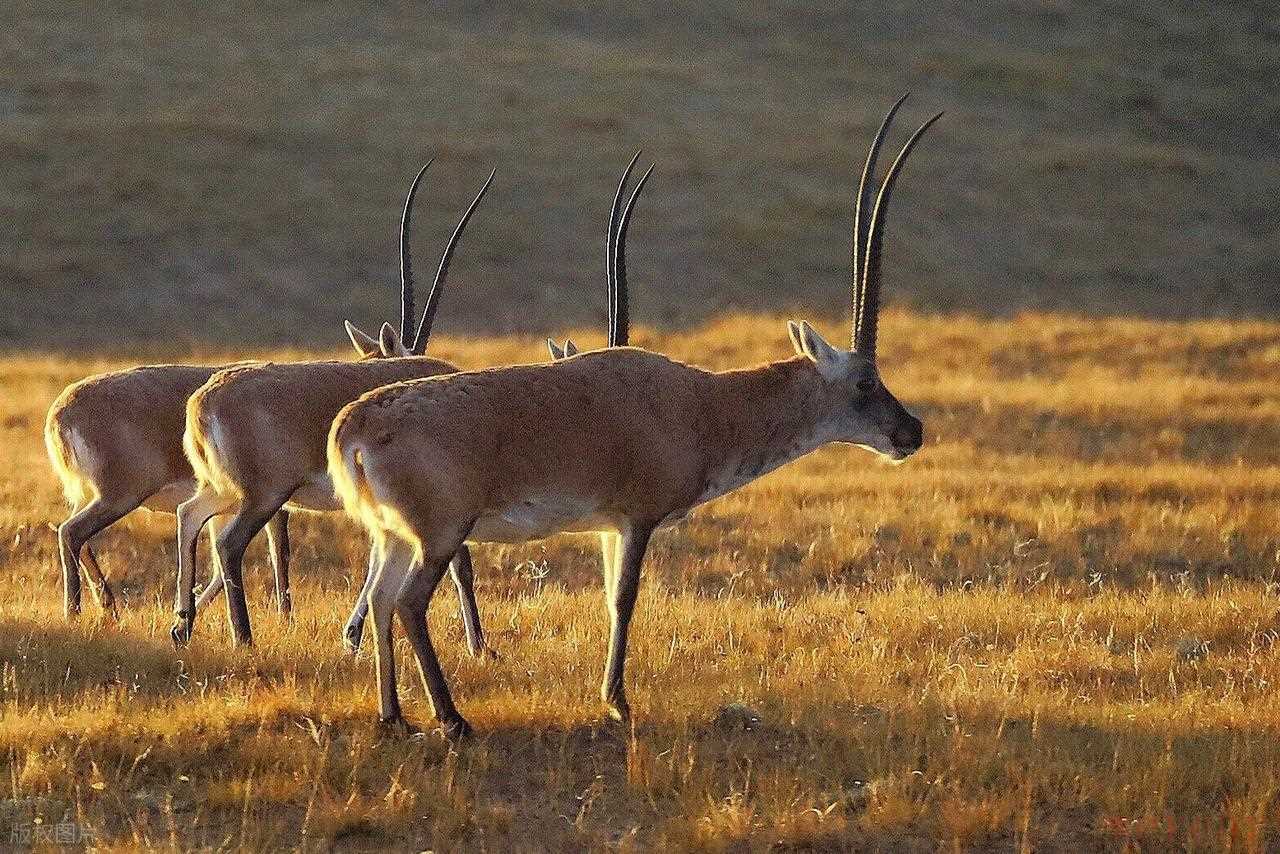

三十年前,这群高原精灵被枪子儿逼到了悬崖边上,差点就全军覆没了;如今可算缓过劲儿来,整个青藏高原上的数量大约超过了30万只。2016年那会儿,国际上管动物保护的权威组织(IUCN)就给它们松了绑,从濒危降成了易危。可当你开车路过羌塘草原,还是能碰到不少穿着制服的管护员大哥,举着牌子拦路给羊群当保镖。那牌子上写的啥?国家一级保护动物!这就奇了怪了!羊群明明壮大了,国际上都说没那么危险了,咋在国内还享受这顶级待遇?这群高原上的羊中贵族,身上到底揣着啥了不得的秘密,让国家这么宝贝着? 藏羚羊跟咱家养的羊可不一样,人家是正经高原土著!老祖宗在青藏高原上溜达了起码上千万年了。有专家琢磨着,连古书《山海经》里提的“酃羊”,搞不好就是它们的老祖宗或者亲戚。长得也挺有特点:公羊脑袋上顶着俩又长又直、像竖琴似的黑犄角,脸黢黑,像刚钻完煤窑;母羊秀气点,毛色是暖暖的红褐色。最牛的是它们那身绒毛!仔细看,每一根绒毛细得不得了,而且中间是空的!

藏羚羊跟咱家养的羊可不一样,人家是正经高原土著!老祖宗在青藏高原上溜达了起码上千万年了。有专家琢磨着,连古书《山海经》里提的“酃羊”,搞不好就是它们的老祖宗或者亲戚。长得也挺有特点:公羊脑袋上顶着俩又长又直、像竖琴似的黑犄角,脸黢黑,像刚钻完煤窑;母羊秀气点,毛色是暖暖的红褐色。最牛的是它们那身绒毛!仔细看,每一根绒毛细得不得了,而且中间是空的! 这结构天生就是顶级保温层,暴风雪里那刀子风呼呼刮,也钻不透这身厚实皮袄。可这身宝贝绒毛啊,也成了招灾的祸根!上世纪八九十年代,欧美那些有钱人,不知道咋就迷上了一种叫“沙图什”的披肩,这披肩非常昂贵,一条就能卖上万美金!做这么一条披肩,就得要三只藏羚羊的命!为了这泼天的富贵,盗猎者眼珠子都红了,子弹像不要钱似的往可可西里打。

这结构天生就是顶级保温层,暴风雪里那刀子风呼呼刮,也钻不透这身厚实皮袄。可这身宝贝绒毛啊,也成了招灾的祸根!上世纪八九十年代,欧美那些有钱人,不知道咋就迷上了一种叫“沙图什”的披肩,这披肩非常昂贵,一条就能卖上万美金!做这么一条披肩,就得要三只藏羚羊的命!为了这泼天的富贵,盗猎者眼珠子都红了,子弹像不要钱似的往可可西里打。 才十来年功夫,藏羚羊就被杀得七零八落,从漫山遍野变得稀稀拉拉,最惨的时候全青藏高原估计就剩六万多只了。母羊挺着大肚子去生娃的路上,常常是走着走着就中枪倒下,那场景,让人不敢直视,电影《可可西里》中,也有呈现了此类真实的场景。转机出现在1998年前后可可西里荒原上,立起了第一个保护站。一群不要命的汉子,揣着老掉牙的步枪,开着破车就冲进了无人区,跟装备精良的盗猎团伙死磕。那真是用命在护着最后的高原精灵。功夫不负有心人,2016年,国际上管动物保护权威的组织:世界自然保护联盟(IUCN)传来个好消息:藏羚羊成功摘帽,从濒危名单挪到了易危名单里!这易危听着还是有点悬,但比濒危可强太多了,说明种群是真缓过来了。

才十来年功夫,藏羚羊就被杀得七零八落,从漫山遍野变得稀稀拉拉,最惨的时候全青藏高原估计就剩六万多只了。母羊挺着大肚子去生娃的路上,常常是走着走着就中枪倒下,那场景,让人不敢直视,电影《可可西里》中,也有呈现了此类真实的场景。转机出现在1998年前后可可西里荒原上,立起了第一个保护站。一群不要命的汉子,揣着老掉牙的步枪,开着破车就冲进了无人区,跟装备精良的盗猎团伙死磕。那真是用命在护着最后的高原精灵。功夫不负有心人,2016年,国际上管动物保护权威的组织:世界自然保护联盟(IUCN)传来个好消息:藏羚羊成功摘帽,从濒危名单挪到了易危名单里!这易危听着还是有点悬,但比濒危可强太多了,说明种群是真缓过来了。 但要说护羊这事儿最大的功臣,还得算科学家背包里的那些高科技。科考队给羊戴上北斗卫星项圈,一路追踪,这才摸清了它们的习性,原来母羊们生羊羔都认准了几个固定的大产房。西藏羌塘有个地方,到季节能聚起来好几万只待产的母羊;青海三江源那边儿,也新发现了个能容纳上万只羊的豪华月子中心!无人机在天上这么一拍,迁徙路线图就出来了。母羊们每年5月前后,就像定了闹钟似的,准时开拔!有些族群得走上*百来公里甚至更远,穿过荒无人烟的地带才能到产房。这一路上,它们基本是埋头赶路,很少停下来吃喝,全靠肚子里攒下的老本儿和那股子为了孩子啥都能豁出去的劲儿撑着。

但要说护羊这事儿最大的功臣,还得算科学家背包里的那些高科技。科考队给羊戴上北斗卫星项圈,一路追踪,这才摸清了它们的习性,原来母羊们生羊羔都认准了几个固定的大产房。西藏羌塘有个地方,到季节能聚起来好几万只待产的母羊;青海三江源那边儿,也新发现了个能容纳上万只羊的豪华月子中心!无人机在天上这么一拍,迁徙路线图就出来了。母羊们每年5月前后,就像定了闹钟似的,准时开拔!有些族群得走上*百来公里甚至更远,穿过荒无人烟的地带才能到产房。这一路上,它们基本是埋头赶路,很少停下来吃喝,全靠肚子里攒下的老本儿和那股子为了孩子啥都能豁出去的劲儿撑着。 近些年的巡护战报听着就让人心里踏实!好几支联合巡护队扛着装备,深入羌塘无人区拉网巡查。像前两年一次大行动,跑了几千公里,主要的非法活动就抓到了几辆乱闯保护区的车。藏羚羊在核心栖息地已经连续十多年没发现过盗猎案子了,这成果,杠杠的!看到这儿,肯定有人心里犯嘀咕:数量都从当年的六七万涨到现在的三十多万了,国际上都说没那么危险了,那为啥感觉保护架势一点没松,管护员照样拦路,科研团队还在拼命研究?这国宝的帽子,咋感觉还戴着呢?

近些年的巡护战报听着就让人心里踏实!好几支联合巡护队扛着装备,深入羌塘无人区拉网巡查。像前两年一次大行动,跑了几千公里,主要的非法活动就抓到了几辆乱闯保护区的车。藏羚羊在核心栖息地已经连续十多年没发现过盗猎案子了,这成果,杠杠的!看到这儿,肯定有人心里犯嘀咕:数量都从当年的六七万涨到现在的三十多万了,国际上都说没那么危险了,那为啥感觉保护架势一点没松,管护员照样拦路,科研团队还在拼命研究?这国宝的帽子,咋感觉还戴着呢? 这里头的原因,主要在三点:头一条,那身绒毛还是太招贼!虽然现在管得严,打击狠,但沙图什在黑市上还是天价。保护级别降了是好事,说明情况好转,可要是咱也跟着松口气,觉得万事大吉了,那些藏在暗处的黑手,保不齐就闻着味儿又回来了。非洲大象血的教训在那儿摆着呢,咱可不敢大意。所以该严防死守的,一点都不能含糊。

这里头的原因,主要在三点:头一条,那身绒毛还是太招贼!虽然现在管得严,打击狠,但沙图什在黑市上还是天价。保护级别降了是好事,说明情况好转,可要是咱也跟着松口气,觉得万事大吉了,那些藏在暗处的黑手,保不齐就闻着味儿又回来了。非洲大象血的教训在那儿摆着呢,咱可不敢大意。所以该严防死守的,一点都不能含糊。 第二条,藏羚羊可是青藏高原生态的晴雨表兼保护伞!科学家管这叫伞护效应。你想要保护藏羚羊,就得护好它们吃喝拉撒睡的地盘:广袤的高寒草甸、草原。管护员为了它们迁徙顺畅,得去拆掉牧民拦牛羊的铁丝网,得在干旱地方建饮水点。这一套操作下来,跟着沾光的可多了去了:憨憨的藏野驴、神出鬼没的雪豹、呆萌的藏原羚,还有天上飞的各种珍稀鸟儿,它们的家也跟着安全了。护住了藏羚羊,就等于罩住了高原生态圈的大半边天!’它要是再出点啥岔子,整个系统都得跟着晃三晃。

第二条,藏羚羊可是青藏高原生态的晴雨表兼保护伞!科学家管这叫伞护效应。你想要保护藏羚羊,就得护好它们吃喝拉撒睡的地盘:广袤的高寒草甸、草原。管护员为了它们迁徙顺畅,得去拆掉牧民拦牛羊的铁丝网,得在干旱地方建饮水点。这一套操作下来,跟着沾光的可多了去了:憨憨的藏野驴、神出鬼没的雪豹、呆萌的藏原羚,还有天上飞的各种珍稀鸟儿,它们的家也跟着安全了。护住了藏羚羊,就等于罩住了高原生态圈的大半边天!’它要是再出点啥岔子,整个系统都得跟着晃三晃。 第三条,它们住的地儿,实在太苦寒了!平均海拔小五千米,号称生命禁区。吃的呢?基本就认针茅草那几样,挑食得很。喝水得靠化冰雪或者找小水洼。草场也不是它们独享的,牧民养的牛羊也得吃草,有时候免不了抢地盘。再加上高原上天敌也不少,狼、猞猁都盯着呢。小羊羔生下来三天不到就得学会撒腿跑,慢一步就可能没了命。有时候过河沟,小家伙被水冲走了,管护员发现了,那真是二话不说就蹚着刺骨的冰水下去捞,能救一个是一个。就这生存环境,看着种群是恢复了,可根基还不算特别稳当,稍微来个天灾或者人祸捣乱,数量说掉下去就可能掉下去。

第三条,它们住的地儿,实在太苦寒了!平均海拔小五千米,号称生命禁区。吃的呢?基本就认针茅草那几样,挑食得很。喝水得靠化冰雪或者找小水洼。草场也不是它们独享的,牧民养的牛羊也得吃草,有时候免不了抢地盘。再加上高原上天敌也不少,狼、猞猁都盯着呢。小羊羔生下来三天不到就得学会撒腿跑,慢一步就可能没了命。有时候过河沟,小家伙被水冲走了,管护员发现了,那真是二话不说就蹚着刺骨的冰水下去捞,能救一个是一个。就这生存环境,看着种群是恢复了,可根基还不算特别稳当,稍微来个天灾或者人祸捣乱,数量说掉下去就可能掉下去。 如今你要是开车走青藏公路(109国道),运气好就能碰上封路等羊的场面。为了不惊扰迁徙的羊群,公路会临时封闭二三十分钟,长长的车流安安静静等着,看藏羚羊一家老小不慌不忙地横穿马路,那感觉,又神奇又暖心。三江源国家公园成立后,保护力度更大了。官方监测数据看着就喜人,草场明显变好了,藏羚羊、藏野驴这些大家伙的数量,那真是噌噌地往上蹿!但科学家和管护员们可一点没敢放松。

如今你要是开车走青藏公路(109国道),运气好就能碰上封路等羊的场面。为了不惊扰迁徙的羊群,公路会临时封闭二三十分钟,长长的车流安安静静等着,看藏羚羊一家老小不慌不忙地横穿马路,那感觉,又神奇又暖心。三江源国家公园成立后,保护力度更大了。官方监测数据看着就喜人,草场明显变好了,藏羚羊、藏野驴这些大家伙的数量,那真是噌噌地往上蹿!但科学家和管护员们可一点没敢放松。 陕西动物研究所的吴晓民团队,还在高原上吭哧吭哧地布设红外相机,生怕漏掉半点对羊群不利的苗头。问他们保护级别降了是不是能轻松点?人家头摇得跟拨浪鼓似的:降级?早着呢!路还长着呢!科学家们心里都绷着弦儿呢。为啥?看看非洲大象的教训就明白了。当年国际上对大象保护政策有点反复,有过短暂放开部分象牙贸易的时候,结果咋样?盗猎立马就疯狂反扑,大象被杀得那叫一个惨!这前车之鉴摆着呢。

陕西动物研究所的吴晓民团队,还在高原上吭哧吭哧地布设红外相机,生怕漏掉半点对羊群不利的苗头。问他们保护级别降了是不是能轻松点?人家头摇得跟拨浪鼓似的:降级?早着呢!路还长着呢!科学家们心里都绷着弦儿呢。为啥?看看非洲大象的教训就明白了。当年国际上对大象保护政策有点反复,有过短暂放开部分象牙贸易的时候,结果咋样?盗猎立马就疯狂反扑,大象被杀得那叫一个惨!这前车之鉴摆着呢。 藏羚羊能有今天,是无数管护员拿青春甚至生命拼回来的!在西藏,光是国家级自然保护区就有好几个(如羌塘、色林错等),加上大大小小的保护区,成千上万名管护员常年在这片高寒缺氧的土地上巡逻值守。早年间条件苦,有队员在追盗猎时冻掉了脚趾头,也有在搏斗中受伤甚至牺牲的。他们,才是真正的守护神。守护藏羚羊,就是守护这片离天最近的土地,守护我们共同的家园。这国宝的分量,重着呢!

藏羚羊能有今天,是无数管护员拿青春甚至生命拼回来的!在西藏,光是国家级自然保护区就有好几个(如羌塘、色林错等),加上大大小小的保护区,成千上万名管护员常年在这片高寒缺氧的土地上巡逻值守。早年间条件苦,有队员在追盗猎时冻掉了脚趾头,也有在搏斗中受伤甚至牺牲的。他们,才是真正的守护神。守护藏羚羊,就是守护这片离天最近的土地,守护我们共同的家园。这国宝的分量,重着呢! 图片来自网络侵联必删

图片来自网络侵联必删

1