塔国“润华热”燃情超越印度,弃选美英聚焦中国,实力定心丸彰显大国魅力

“塔国‘润华热’超印度!不选美英,只因中国实力是定心丸” 这句话描述了一种现象,即在中国与西方国家(特别是美国和英国)的关系日益紧张,以及中国在国际舞台上日益增长的影响力的背景下,一些国家(例如塔吉克斯坦)可能更加倾向于与中国合作,而不是选择与美国或英国合作。这种现象被一些观察者称为“润华热”,意味着这些国家对中国实力的认可和信任,将其视为一个稳定的合作伙伴和“定心丸”。

以下是对这句话的详细解读:

"“塔国‘润华热’超印度”:" 这句话可能指的是在某些方面,塔吉克斯坦对中国的兴趣和合作超过了印度。这可能是基于经济利益、地缘政治考量或其他因素。然而,需要注意的是,印度对中国的态度比较复杂,既有合作也有竞争,因此“超印度”的说法可能需要更具体的上下文来支撑。

"“不选美英”:" 这意味着这些国家在寻求国际合作伙伴时,不再像过去那样将美国和英国作为首选,而是更加倾向于考虑中国的选项。这可能是由于美国和英国在某些问题上对它们构成了挑战或压力,或者中国提供了更符合它们利益的合作机会。

"“只因中国实力是定心丸”:" 这句话强调了中国的实力和稳定性是吸引其他国家合作的关键因素。中国被看作是一个可靠的合作伙伴,能够在国际事务中提供支持和保障,尤其是在面对不确定

相关内容:

你敢信吗?在塔吉克斯坦,街头最显眼的不是宏伟的清真寺,也不是苏联留下的旧楼,而是一堆堆码放得像小山一样的伊朗洋葱。

当地人管它叫“皮亚子”。它便宜,能填饱肚子。当一个国家的餐桌,被一种最基础、最廉价的食材占领时,你就该知道,这里的故事,一定藏着某种巨大的失落。

可吊诡的是,就在这片被廉价洋葱“占领”的土地上,一股汹涌的暗流正在涌动——人们疯狂地打听着去中国的签证,把那个曾经比自己穷得多的邻居,当成了理想国。

这事儿,得掰开揉碎了看。

我第一次听说塔吉克人想“润”中国,是在苦盏。这座城,听起来就带着一股西域的风沙感,它还有个更老的名字,叫“美好之城”。

2600年前,粟特人在这里安家。他们是天生的商人,沿着丝绸之路,把大唐的绚烂带到中亚,再把中亚的香料运回长安。

他们把自己看作大唐最铁的盟友。那是一种刻在骨子里的亲近,以至于他们称呼那个东方帝国为“秦”,一个古老而尊贵的名字。

这种亲近感,像一种千年不散的余温。今天你走在苦盏,还能摸到它的热度。

城里有一家“广州中医院”,当地人根本不叫它全名,亲切地喊“老布医馆”。馆里的医生既不是中国人,也不是塔吉克人,却把针灸、拔火罐玩得贼溜,给老人们治关节痛,神了。

当地人甚至以为,这就是他们自古传下来的医术。你看,文化这东西,一旦刻进生活,就会变成一种本能。

但光有情感的余温,是不足以让人背井离乡的。真正点燃这股“润华热”的,是另一种更滚烫的东西——失落。

这就要提到另一个名字了:列宁纳巴德。

1991年之前,苦盏不叫苦盏,叫列宁纳巴德,一座标准的“红色之城”。

上了年纪的塔吉克人,只要一提起苏联,眼神里就会泛起一层水汽。那是个怎样的年代?

免费教育、免费医疗,甚至连度假疗养都是国家安排。国家一半的预算都来自莫斯科,超过一半的消费品,是从遥远的苏联欧洲部分调运过来的。

那会儿的日子,用他们的话说,是“不愁”的。

1991年,塔吉克斯坦的人均GDP是457美元,而隔壁的中国,只有334。13美元。他们才是那个更富裕、更让人羡慕的存在。

一夜之间,帝国崩塌。

靠山山倒。塔吉克斯坦迅速成了中亚最穷的国家之一,贫困人口一度占到8%。曾经的优越感碎了一地,只剩下街头那堆怎么也卖不完的便宜洋葱,像一个巨大的、沉默的讽刺。

巨大的落差,催生了巨大的怀旧。他们怀念那个强大、稳定、能给他们兜底的“老大哥”。

可苏联已经回不来了。

于是,他们把目光投向了东方。在他们眼里,今天的中国,太像那个理想中的苏联了。

同样是社会主义国家,同样有强大的组织能力,能集中力量办大事。关键是,这种强大不再是遥远的许诺,而是看得见摸得着的现实。

中国企业修的路,已经铺满了帕米尔高原。首都杜尚别的街头,跑的基本都是中国的宇通客车。走进商场,从文具到家电,再到年轻人人手一杯的珍珠奶茶,到处都是“Made in China”。

中国,用一种最朴素、最蛮横的方式,重新定义了塔吉克人的日常生活。

这种震撼是双重的。一方面,是物质上的“无所不包”,把他们从“缺东少西”的日子里拽了出来;另一方面,是精神上的“可靠感”。

中国在塔国建了联合反恐训练中心,搞联合演习。当地人看着解放军的装备和气势,会私下里嘀咕:“要是让中国去打俄乌战争,估计早就结束了。”

他们也知道,中国从不轻易掺和别家的事。这份克制与理性,反而让他们觉得更踏实。

一个曾经仰望你的邻居,在短短几十年里,不仅超越了你,还长成了你曾经依赖的那个“老大哥”的模样。这种感觉,复杂、微妙,又充满了无法抗拒的吸引力。

“大唐情结”是尘封的历史,“苏联情结”是破碎的旧梦,而轰轰烈烈的“中国梦”,则成了眼前唯一的、可以抓住的浮木。

我认识一个叫麦克的塔吉克年轻人,在政府部门工作。他曾在广州念过一年书,说起中文,带着一股广东味儿。

他说:“学中文,就能和中国做生意,找个好工作太容易了。”

他的话简单、直接,却一语道破天机。塔吉克人想“润”,不是为了虚无缥缈的情怀,而是为了最实在的机遇——改变自己的命运。就像几十年前,全世界的人都涌向美国,相信那里能实现“美国梦”。

如今,在中亚,“中国梦”的吸引力,一点不比前者差。

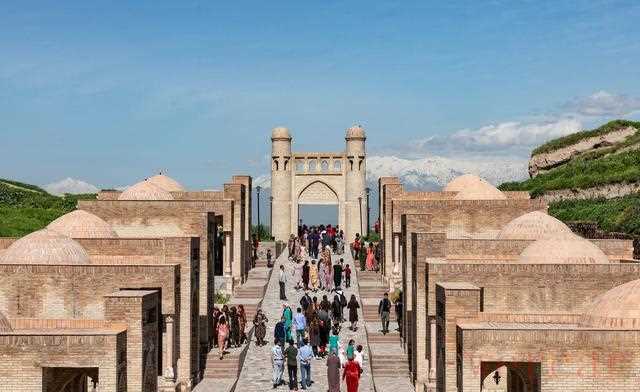

那天傍晚,我独自一人爬上苦盏的古城墙。2600年的风,从锡尔河上吹来,带着历史的尘埃。

城墙下,一边是拔地而起的现代城区,闪烁着中国元素的霓虹;另一边,是萨曼王朝留下的清真寺,在夕阳下泛着金光。

就在那里,我遇到了一个塔吉克大叔。他靠在斑驳的墙垛上,用一种生硬又虔诚的语调,对着远方念:“举头望明月……”

我愣住了。

他告诉我,他从没去过中国,中文是跟着电视和手机自己学的。他不知道李白是谁,只觉得这句诗很美,让他心里很安静。

那一刻,我忽然觉得,所谓的“润”,或许根本不是一个地理问题。

它更像一个关于“彼岸”的迷思。我们永远站在“此岸”,眺望着想象中的“彼岸”,觉得那里有更好的生活,更光明的未来。塔吉克人想来中国,一些中国人想去美国,美国人或许又在向往着北欧的宁静。

这是一个永无止境的莫比乌斯环。

可真正的“美好之城”,真的在别处吗?

或许,它就是粟特人最初为苦盏取下的那个名字,是一种内心的安定与富足。它也是那个大叔,在千年城墙上,用别国的语言,念出自己心中宁静的那个瞬间。

人们渴望的,从来不是一本护照,一张签证,而是一个能让自己“过上好日子”的希望。而这个希望,有时被寄托在遥远的“大唐”,有时被怀念于逝去的“苏联”,而现在,它具体成了那个飞速发展的中国。

站在城墙上,我忽然想问那个用生硬中文念诗的大叔,也想问每一个心怀“彼岸”的人:

如果有一天,你真的抵达了心中的那个“美好之城”,你会停下脚步,还是会发现,远方,依然有更远的远方?