磷酸铁锂电池过充热失控风险预警,构建闭环多模态预警与应急响应框架

这是一个关于磷酸铁锂电池过充热失控的闭环多模态预警与应急响应框架的概述。该框架旨在通过多种监测手段,在电池过充导致热失控的早期阶段进行预警,并触发相应的应急响应措施,以防止或减轻热失控事故。

"框架目标:"

"早期预警:" 在电池内部温度、电压、内阻等关键参数发生显著异常,但尚未达到热失控临界点时,及时发出预警。

"多模态确认:" 结合多种信息源(传感器、模型、历史数据等)进行交叉验证,提高预警的准确性和可靠性。

"闭环响应:" 预警触发后,自动或半自动执行一系列应急措施,并持续监测效果,形成闭环。

"主动防御:" 优先采取预防措施(如断电、降低充放电功率),最大限度降低热失控风险。

"框架核心组成:"

1. "多模态监测层 (Multi-Modal Monitoring Layer)"

"物理传感器网络:"

"温度监测:" 点式/分布式温度传感器(热电偶、热敏电阻、红外热像仪等),覆盖电池包关键区域(电芯表面、内部、环境温度)。

"电压监测:" 每个或每组电芯的电压采样,用于检测单个电芯的过充情况。

"电流

相关内容:

查看原文请点击此链接:「链接」

本文开展 0.5C-1.5C 五组梯度充电倍率实验,采集温度、电压等多维度数据,构建 "安全阀开启前 - 电压反弹前 - 热稳定" 三阶段热失控模型,精准捕捉各阶段特征信号。研究中创新融合随机森林、梯度提升树、SVM 与 MLP 构建融合模型,在多倍率场景下泛化能力强,最高准确率达 99.39%;同时采用 LSTM 时序模型进行动态时序建模,单倍率准确率超 95%。针对严重热失控,提出毒性指数(TI)、易燃指数(FI)、能见度(V)三维应急决策矩阵,形成 "多模态信号采集 - 智能阶段预警 - 量化应急响应" 全流程安全管理体系,为磷酸铁锂电池全生命周期安全保障提供理论与实践方案。1. 正文

在实际应用中,磷酸铁锂电池常暴露于过充、机械损伤、极端温度等风险场景。过充引发的热失控尤为棘手,其本质是电池内部热量持续积聚,致使电解液分解、电极材料性能衰退,最终触发不可控的链式反应,酿成火灾、爆炸等灾难性后果。相较于穿刺、挤压等瞬间性机械损伤,过充诱发的热失控呈现出独特规律:整个恶化过程相对缓慢,且伴随可监测的特征信号,包括渐进式温度上升、特征气体逸散以及电池结构形变等,为早期预警提供了技术窗口。然而,当前研究存在显著局限:其一,多采用单模态监测手段(如仅关注温度或电压),在复杂工况下抗干扰能力差,易出现误判或漏检;其二,对热失控早期阶段(安全阀开启前)的预警精度不足,错失风险干预良机;其三,应急处置多依赖经验驱动,缺乏基于实时数据的量化决策机制,难以应对电池火灾蔓延迅速、毒性强、温度高的严峻挑战。为此,本研究通过开展五组不同充电倍率的过充模拟实验,全面采集多模态数据,构建热失控三阶段动态演化模型,开发双机器学习智能预警算法,并创新设计三维应急决策矩阵,形成 “数据采集 - 智能预警 - 精准响应” 的全流程安全管理体系,着力突破磷酸铁锂电池过充安全管控的技术瓶颈。

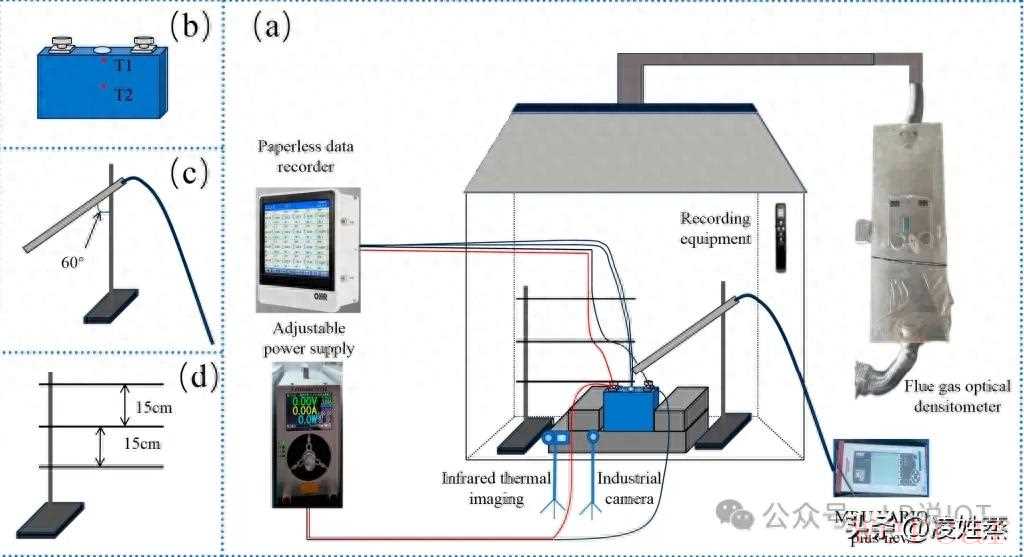

图1.过充实验平台示意图。

2. 实验设计与热失控三阶段模型

2.1 实验方案设计

2.1.1 电池样本与预处理

选用额定容量 32Ah、标称电压 3.2V 的商用方形磷酸铁锂电池。测试前对电池进行 3 次充放电预处理:先以 0.5C 恒流放电至 2.5V,再采用 0.5C 恒流 - 恒压(CC-CV)充电至 3.65V(电流降至 0.5A 并保持 30s),确保实验稳定性与数据可重复性。2.1.2 实验工况与数据采集

在 35℃恒温环境下,设置 0.5C(16A)至 1.5C(48A)共五组充电倍率,每组工况重复测试 2 次。通过多模态设备采集数据:- 温度:电池表面(双 K 型热电偶均值)、烟气层(三热电偶阵列),精度 0.1℃

- 电压:可调电源实时监测,采样频率 1Hz

- 气体:顶部 5cm 处探头检测 CO、H₂等四种气体浓度

- 物理信号:电子天平记录质量变化,工业相机捕捉形变,声纹设备采集声音信号

2.2 热失控三阶段演化模型

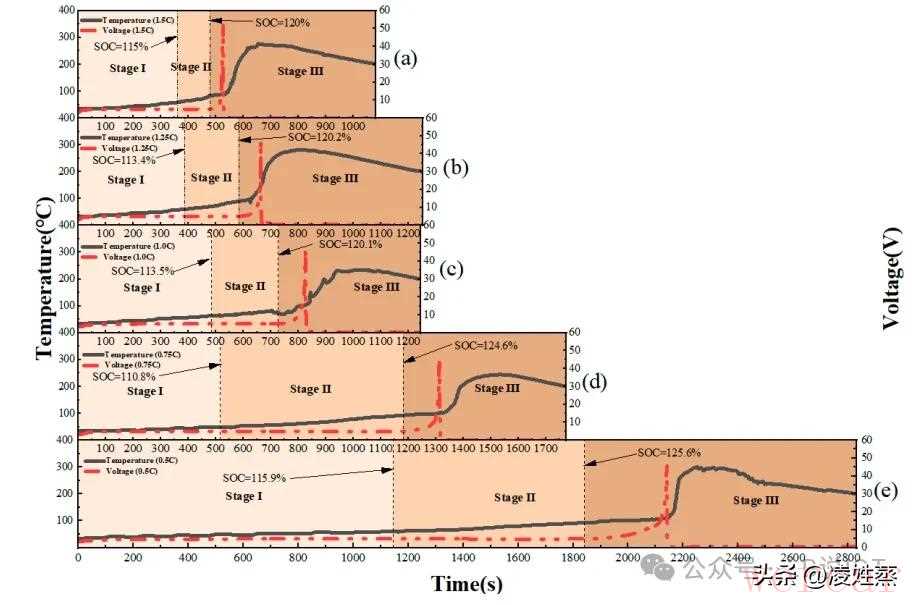

根据电压、温度核心参数,结合气体成分与物理形态变化,将过充热失控过程划分为三阶段:2.2.1 阶段 I:过充启动至安全阀开启

- 特征:电压突破 3.65V 后呈平台期,随后因电化学反应微降;温度升至 47.6-63.65℃,壳体膨胀 1.48-1.78cm

- 标志:内部压力触发安全阀,此时荷电状态(SOC)110.8%-115.9%

- 关键信号:早期形变,微量 CO 气体出现

2.2.2 阶段 II:安全阀开启至电压反弹

- 特征:气体持续逸出,电压先降后升(峰值 4.96-5.11V),温度升至 70.35-92.6℃

- 标志:电压达到阶段最大值,SOC 120%-125.6%

- 关键信号:安全阀开启声,CO 浓度波动,检出氢气

2.2.3 阶段 III:电压温度骤变至热稳定

- 特征:电压骤升后短路归零,温度突破 300℃,伴随大量浓烟

- 标志:温度降至 200℃,热失控终止

- 关键信号:CO 浓度剧烈波动,双重爆炸声,高毒性气体释放

图2.五组实验温度 - 电压时序对比图。

3. 热失控多模态特征信号分析

多模态信号的动态变化是划分热失控阶段与触发预警的关键依据,重点解析气体与物理两类核心信号特征:3.1 气体信号:CO 作为核心预警指标

实验监测表明,CO、H₂、CH₄、HF 四种特征气体释放规律与热失控进程紧密相关:- CO:全工况稳定检出,在安全阀开启后的阶段 II 与短路后的阶段 III 出现显著浓度波动。1.5C 充放电工况下,CO 峰值浓度可达 10000ppm,相比 H₂提前 30-60 秒被检测到,是最可靠的早期预警信号

- H₂:仅在 1.0C-1.5C 部分工况中出现,浓度始终低于 CO 且波动无规律,不适用于单独预警

- CH₄与 HF:检出概率低(仅 2 组工况)且存在明显滞后性,CH₄最高浓度达爆炸下限的 3.49%,HF 浓度始终低于 30ppm 安全阈值,预警价值有限

3.2 物理信号:形变与声音的阶段特征

- 形变:热失控初期(阶段 I)电池厚度增加 1.48-1.78cm,质量损失 136-137g。当形变超过 1.5cm 时,安全阀开启概率超过 90%,可通过外观检查或厚度传感器监测内部压力变化

- 声音:阶段 II 以安全阀开启 / 破裂产生的短促爆裂声或持续嘶嘶声为特征;阶段 III 因短路产气和剧烈反应出现两次明显声爆。通过分析声音信号的振幅、频率等时域特征,可辅助判断热失控阶段转换

- 能见度:阶段 III 大量烟气释放导致环境能见度急剧下降。当消光系数超过 0.5m⁻¹ 时,能见度降至 1m 以下,此时需立即启动远程冷却措施,禁止人员贸然进入现场

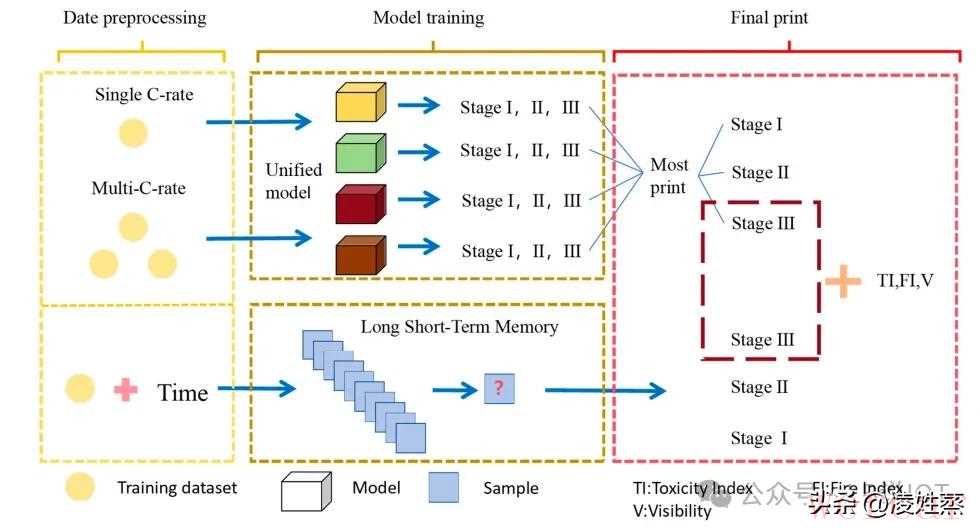

4. 机器学习预警模型:双模型协同预警体系

构建融合模型与 LSTM 时序模型的双模型架构,基于多模态数据实现磷酸铁锂电池热失控阶段的精准识别,适配不同应用场景需求:4.1 融合集成模型:高泛化能力应对复杂工况

采用随机森林(RF)、梯度提升树(GBDT)、支持向量机(SVM)与多层感知机(MLP)集成框架,通过多数投票决策输出预警结果:- 输入特征:整合温度、电压、CO 浓度、形变、声音等 8 类关键监测信号

- 优化策略:运用 5 折交叉验证调优参数,RF 与 GBDT 优化树结构参数,SVM 配置 RBF 核函数,MLP 设计双层隐藏层

- 性能指标:单倍率测试中,0.5C 工况准确率 89.18%,1.5C 工况达 95.76%;多倍率融合场景下,0.75C 工况最高实现 99.39% 准确率,适用于工况复杂的储能电站场景

4.2 LSTM 时序分析模型:动态特征捕捉专家

基于两层 64 单元堆叠架构,聚焦信号时序变化规律进行热失控趋势预测:- 数据处理:构建含时间维度的 8 维特征向量,采用滑动时间窗提取动态特征

- 训练配置:以交叉熵为损失函数,Adam 优化器(初始学习率 1×10⁻³)训练 20 轮

- 应用优势:全倍率场景下准确率稳定超 95%,0.5C 低倍率工况达 97.58%,特别适合电动汽车等动态运行环境

图3.模型架构对比图。

5. 三维应急决策矩阵:量化响应方案

针对磷酸铁锂电池严重热失控场景,构建基于毒性、易燃性和能见度的三维应急决策矩阵,实现分级精准响应。该矩阵遵循 NFPA 标准,通过以下指标量化风险:5.1 风险指数计算

- 毒性指数(TI):依据一氧化碳(IDLH=1200ppm)与氟化氢(IDLH=30ppm)浓度,采用公式计算,取值范围 0-1.0,数值越高毒性越强

- 易燃指数(FI):取氢气(LEL=4%)、甲烷(LEL=5%)、一氧化碳(LEL=12.5%)的 "浓度 / 爆炸下限" 最大值,0-1.0 对应易燃风险递增

- 能见度(V):通过消光系数公式换算,直观反映浓烟遮蔽程度

5.2 分级响应策略

| 风险维度 | 低风险区间 | 中风险区间 | 高风险区间 |

| 毒性指数(TI) | 0.0-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-1.0 |

| 易燃指数(FI) | 0.0-0.4 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 |

| 能见度(V) | ≥3 米 | 1.5-3 米 | <1.5 米 |

处置策略 | 人员内部处置 | 协同专业力量作业 | 外部远程压制 |

适用场景 | 早期热失控 | 中期热失控 | 严重热失控 |

6. 结论

本研究通过五组梯度充电倍率实验,深入剖析了磷酸铁锂电池过充热失控过程,构建了完整的 “信号采集 - 智能预警 - 量化响应” 闭环体系,主要创新成果如下:- 热失控阶段划分:提出全新的三阶段分析模型,精准界定 "安全阀开启前 - 电压反弹前 - 热稳定" 三个关键阶段,为预警系统的精准设计提供理论支撑。

- 多模态预警技术:确定 CO 浓度、温度变化、电池形变作为核心预警指标,研发融合模型与 LSTM 时序模型,实现多维度数据融合分析,预警准确率均达 95% 以上。

- 量化应急决策:创建三维决策矩阵,将热失控应急响应从传统经验判断升级为数据驱动模式,显著提升应急处置的科学性与有效性。

核心来源:

Tian, J.; Qi, W.; Wang, J.; Shen, J. Closed-Loop Multimodal Framework for Early Warning and Emergency Response for Overcharge-Induced Thermal Runaway in LFP Batteries. Fire 2025, 8, 437.

1