上海虬江路市场,昔日繁华的二手货天堂,搬迁后为何冷清如霜?

虬江路市场,作为上海乃至全国知名的二手货市场,其衰落和冷清确实是一个值得关注的现象。它从曾经的“宝藏地”变成如今的“鬼市”,主要原因可以归结为以下几点:

1. "城市规划与城市发展:"

"旧城改造:" 虬江路及周边地区属于上海的老城区,随着城市更新、旧区改造的不断推进,许多临街商铺和区域都被纳入改造范围。虬江路市场的存在本身就可能与城市规划中的功能调整、道路拓宽、环境整治等目标相冲突。

"环境改善:" 城市发展对环境的要求越来越高。虬江路市场过去可能存在卫生、秩序、噪音等方面的问题,不符合现代城市管理的标准,因此在改造中面临被取缔或搬迁的命运。

2. "市场自身的问题:"

"设施陈旧,缺乏吸引力:" 市场长期缺乏更新改造,摊位、设施老旧,购物环境差,难以吸引年轻一代消费者。

"商品结构单一,缺乏特色:" 虬江路市场以杂货、小件二手物品为主,虽然种类繁多,但缺乏独特的吸引力或稀缺性商品,难以与专业化、主题化的二手市场竞争。

"管理混乱,秩序不佳:" 曾经的混乱无序虽然是其特色之一,但也意味着缺乏规范管理,消费者体验不佳,容易产生

相关内容:

上海很有有烟火气的提虬江路。以前这里是上海最大的二手市场,从解放前到近些年一直都很热闹,算是上海几十年变化的见证者。这里现在已经没有了往日的热闹。

早年间虬江路位置比较特别,因为它正好卡在租界和华界中间,两边都不太好管理,所以在这里做生意没有什么人阻拦。从虬江路到周边的几条小路,从那个时候起就摆了很多摊位,有旧家具、破电器、淘汰工具。抗战胜利后,山阴路、多伦路那些老房子里有很多日本人当时带不走的东西。新的住户就嫌这些东西占地方,便雇车拉到虬江路卖。再加上老百姓家里淘汰的物件、工厂积压的库存,全都往这儿送,慢慢就成了上海有名的旧货窝子。

五六十年代,虬江路火得一塌糊涂!市场里啥都有,旧收音机、破自行车、生锈的铁锅,连修拉链、补鞋的摊子都有。那会儿光是固定店铺就有一百多家,算上流动摊贩,最多能有五百多个摊。小店面才七八平米,有的房东更绝,一个门脸隔成两半,租给两家商户。不光上海本地人爱来,江苏、浙江的都坐长途车来“寻宝”,每天流水二十多万,在那个年代,这数字想都不敢想!

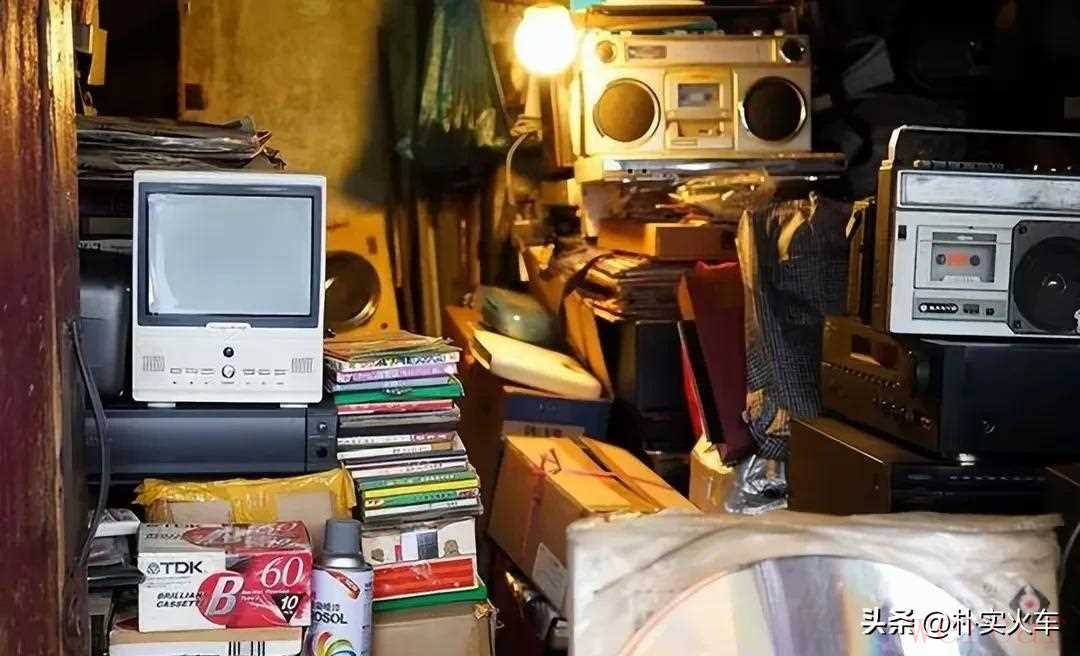

八九十年代,企业改革,积压的库存全往这儿扔。市场画风一变,成了电子产品的天下。商场卖三四千的音响,在虬江路花一千块钱就能凑一套。二楼全是卖CD、VCD的,老戏曲碟片最抢手,不过盗版碟也跟着冒出来了。对老上海人来说,周末逛虬江路是雷打不动的节目。一边扒拉旧货,一边和摊主砍价:“老板,便宜点!隔壁才卖80!”“侬瞎讲!我这可是好货!”吆喝声、还价声混在一起,热闹得不行。

2000年后,地铁三号线开建,宝山路到虬江路这段要修高架,铁路两边的居民全被拆迁。空出来的地儿租给了卖二手手机、电脑的商户,虬江路摇身一变成了“电子城”,名气更响了。中老年老爷叔最爱往这儿钻,淘个旧收音机、老唱片,和老伙计聊聊天,一呆就是大半天。

可好日子没持续多久。2017年,“北站新城”项目启动,虬江路的旧家电市场被划进拆迁范围。后来改名“上海音像城”也没用,2020年底,商户们只能各找出路。大部分去了嘉定曹安路轻纺市场,还有150多家搬到普陀区的亚新生活广场,搞了个“虬江路专区”。

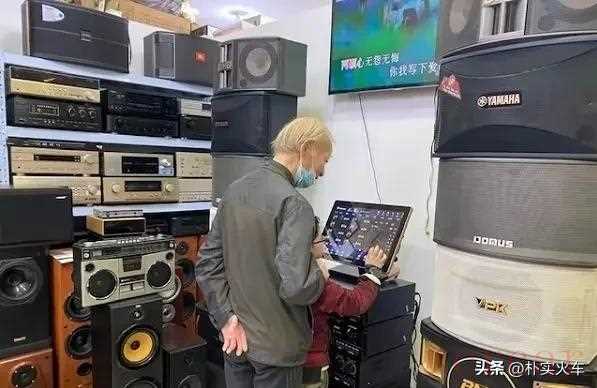

现在的“虬江路专区”在亚新生活广场,地铁公交都能到,周边也有商场。专区里还是老几样:音响、乐器、小家电,价格也不贵,按理说能留住老顾客。刚开业那俩月,确实有不少人来捧场,看着有点往日的热闹劲儿。亚新生活广场之前生意冷清,本想靠这个专区翻身,还说要升级改造,结果……

现实狠狠泼了盆冷水。有人上个月去看,专区里空荡荡的,没几个人影。想当年,虬江路周日挤得水泄不通,四川北路上的新海食品公司天天排队,现在全变了样。市场搬到郊区,老年人嫌远懒得跑;新管理方不接地气,东西还比以前贵,老顾客都摇头。以前有家卖茶叶的小店,茶香四溢,老茶客天天光顾,现在连影子都找不着了。

虬江路专区以后咋办?真不好说。城市要发展,老市场要改造,可咋能让老百姓留住这份烟火气?咋能既方便生活,又保住就业机会?这些问题,真得好好琢磨琢磨。毕竟,老上海人的回忆,可不能就这么散了啊!